|

Fernlehre-Fernstudium

Veränderung (letzte Änderung)

(Autor, Normalansicht)

Verändert: 650c650

Reihe Fachwissen  |  |

Günther Dichatschek

| | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |

|

|

Vorbemerkung  |  |

Lernende eines Fernstudiums halten nach längerer Zeit in einer Fort- bzw. Weiterbildungsphase wieder Studienunterlagen in der Hand halten. Nach Jahren einer Beendigung einer Erstausbildung liegen Materialien/ Lernunterlagen auf dem Tisch, die in verschiedenster Weise bearbeitet werden sollen.

Von Vorteil ist in solides Grundwissen und ein Bildungsmanagement, das in einer Phase einer Fort- bzw. Weiterbildung eingesetzt werden kann.

"Fortbildung" betrifft Lernprozesse, die eine Erhaltung des aktuellen Wissens/ "Zusatzwissen" betreffen. "Weiterbildung" betrifft Lernprozesse, die eine Höherqualifizierung mit akademischer Bildung/ "Weiterführungswissen" betreffen.

Von der Europäischen Union wird als Bildungsmaßnahme "Weiterbildung" bevorzugt.

Die folgenden Hinweise sollen die Bearbeitung der Texte, des Zugangs zum Internet und der Verständlichkeit einschlägiger Methoden erleichtern.

1.1 Schwerpunktsetzung  |  |

Zur Schwerpunktsetzung und einem Textverständnis gehört es, Notizpapier für Stichworte und einen Textmarker bzw. zum Unterstreichen wesentlicher Textteile einen Buntstift zu verwenden. Fragestellungen und wichtige Erkenntnisse können so festgehalten werden.

In Randspalten können kurze Zusammenfassungen für einen Überblick geschrieben werden.

Mögliche Aufgabenstellungen helfen, Inhalte besser zu erfassen und einen eigenen Erfahrungsschatz aufzubauen.

Hilfreich mitunter ist ein Perspektivenwechsel, womit man sich in eine andere Person hineindenkt. Dies erweitert einen Bildungshorizont und ermöglicht einen Lernprozess im Sinne eines Fernstudiums.

Der Zugang zum Internet oder einem Internetanschluss ermöglicht Recherche und Bearbeitung von Stichworten in Suchmaschinen.

Nicht zu übersehen ist das Auffinden von Fachliteratur zur Ergänzung der Fernstudienunterlagen.

Öffentliche Bibliotheken, Fachbibliotheken und Universitätsbibliotheken sind Anlaufstellen für Zusatzliteratur.

1.2 Lernplanung  |  |

Die folgenden Ratschläge bzw. Erfahrungen für ein Lernmanagement in einem Fernstudium/ Fernlehre sind allgemein gehalten und bedürfen jedenfalls einer individuellen Lernorganisation.

Erreichbare Ziele heben die Lernmotivation.

Dazu bedarf es eines kontinuierlichen Lernprozesses mit der Möglichkeit, Unklarheiten und Fragestellungen in einer Lernbegleitung beantwortet zu bekommen.

Ein Lernplan erleichtert die Bearbeitung und strafft die Erreichung der Lernziele. Lernen soll Freude machen und letztlich ein Gefühl des Erreichens eines Zieles verschaffen.

Ein Fernstudium muss machbar und Anregungen für eine spezifisch - thematische Auseinandersetzung ergeben. Sinnvoll ist die Nutzung auch als Zusatz bzw. Fortsetzung eines Grundwissens.

1.3 Autorenausgangspunkte  |  |

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen waren die Absolvierung

- des Studiums der Erziehungswissenschaft,

- der beiden Universitätslehrgänge Politische Bildung und Interkulturelle Kompetenz,

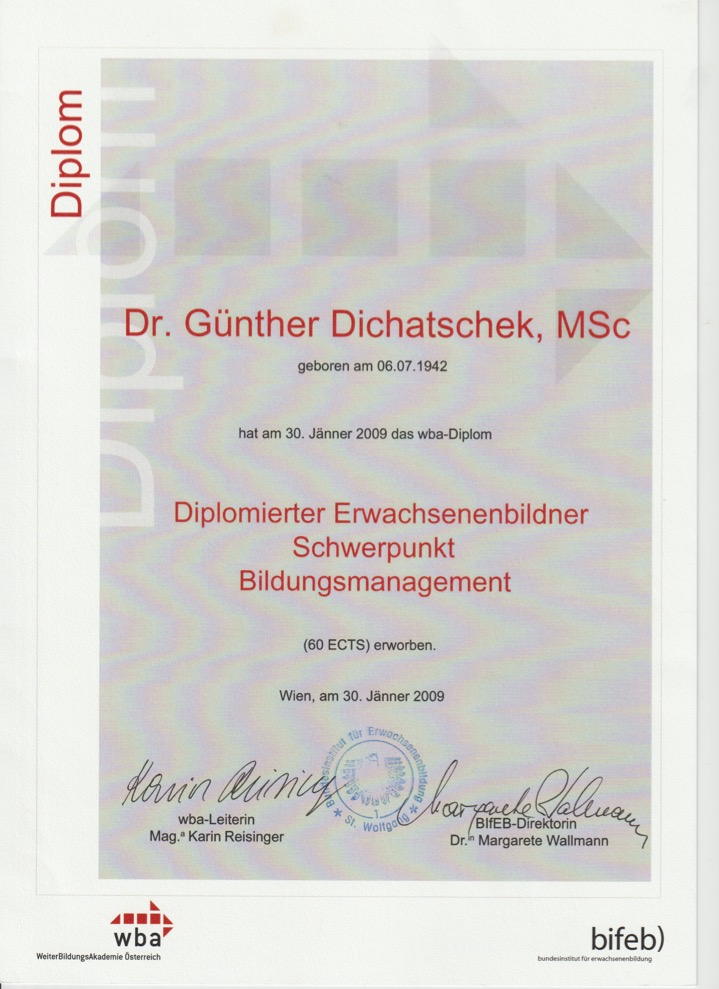

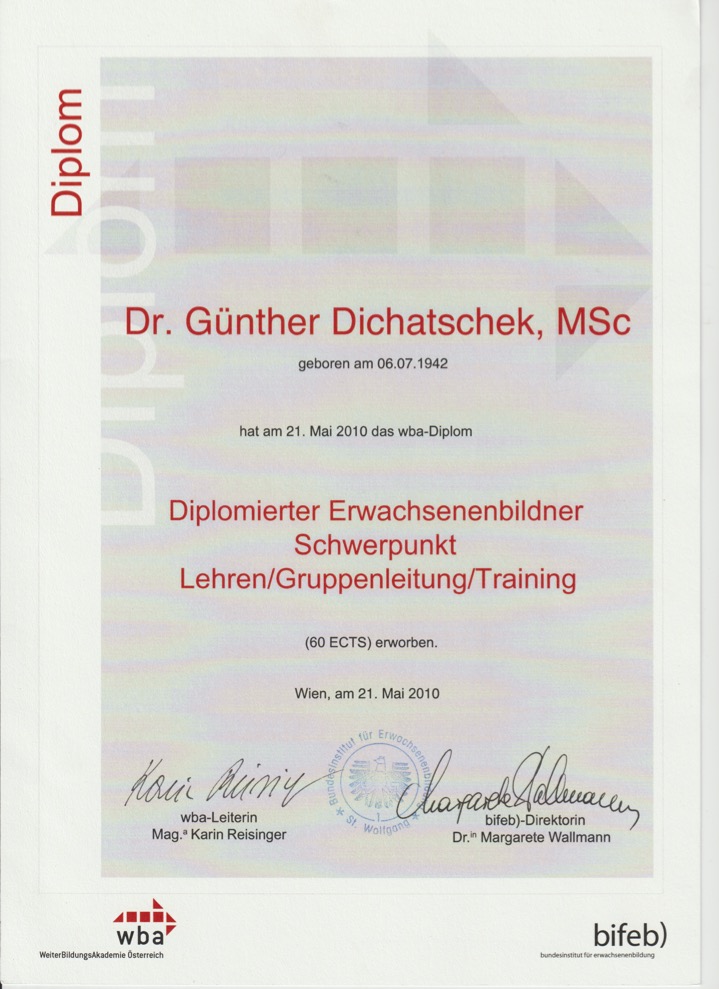

- der Weiterbildungsakademie Österreich und zunächst

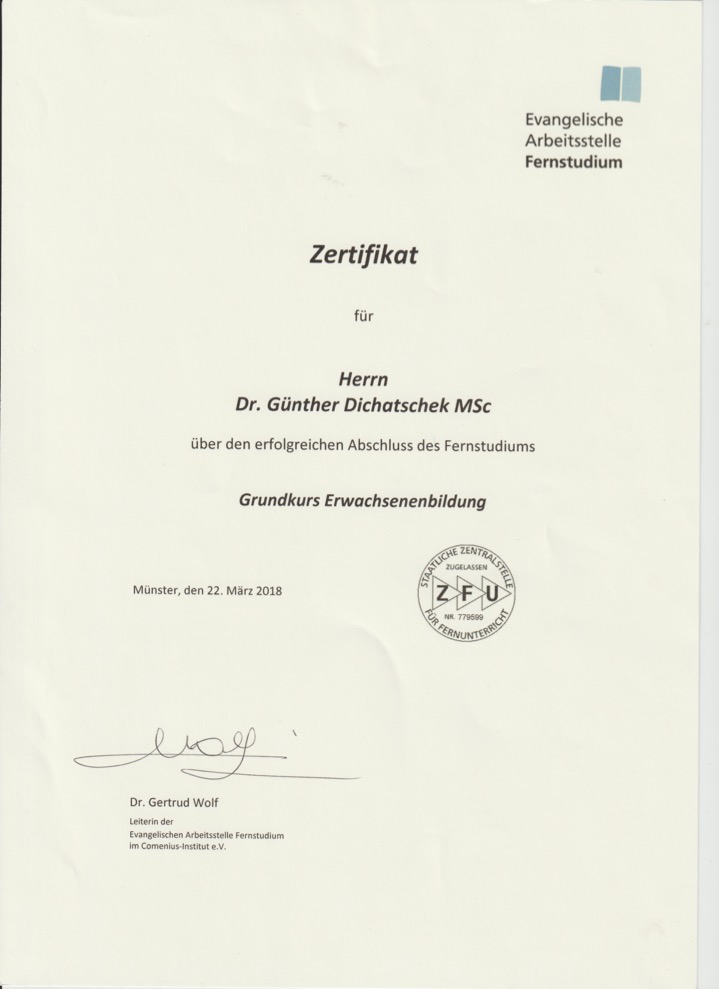

- der Fernstudien Grundkurs Erwachsenenbildung, Nachhaltige Entwicklung.

Von Interesse waren

- die universitären Lehraufträge Vorberufliche Bildung und Didaktik der Politischen Bildung,

- der Lehrgang für Hochschuldidaktik und

- die Kursleitungen an Volkshochschulen des Landes Salzburg.

Die ergänzende Fachliteratur ist ein Bestandteil der Thematik.

Die Studie ist eine persönliche Auseinandersetzung aus der angeführten Motivation.

Im Folgenden wird auf eine Fernlehre zu den Fachbereichen Erwachsenenbildung/ Erwachsenenpädagogik, Nachhaltige Entwicklung/ Politischen Bildung, Bildungsmanagement und Lehren/ Gruppenleitung/Training aus der Erfahrung des Autors mit Zertifizierung eingegangen.

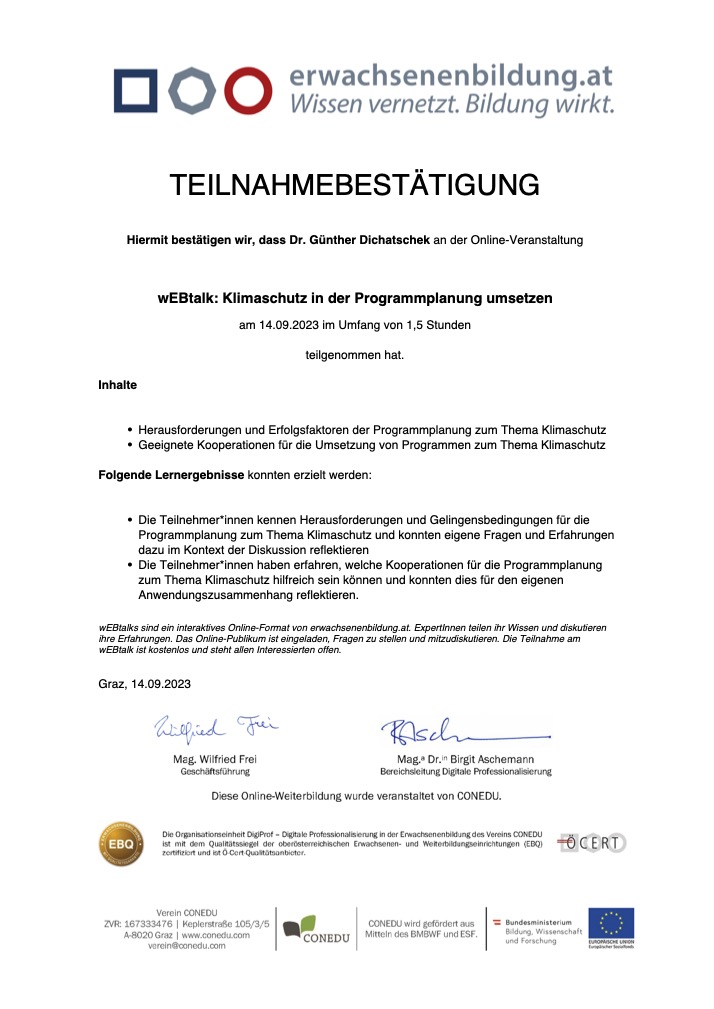

Erfahrungen mit einer Fernlehre mit Zertifizierung ergaben sich mit Online - Kurs Mooc und mit Teilnahmebestätigungen mit kurzen Online - Seminaren.

Vorgestellt wird das Studienmaterial, die Leistungsbeurteilung für den Erhalt eines Zertifikats und weiterführende Literaturhinweise.

Hier gelten die Bedingungen von Netzwerkarbeit: IT - Kenntnis, Teilnehmerorientierung, zeitliche Ressourcen, familiäre Unterstützung, geregelte Prüfungsbedingungen bzw. Blended Learning und ggf. finanzielle Absicherung.

Im deutschsprachigen Raum gibt es ein unterschiedliches Angebot mit und ohne Zertifizierung (vgl. zur Orientierung >  https://www.karriere.at/blog/fernstudium-tipps.html [23.8.2019] und https://www.karriere.at/blog/fernstudium-tipps.html [23.8.2019] und  https://www.edukatico.org/de [23.8.2019]). https://www.edukatico.org/de [23.8.2019]).

Für den Einsatz digitaler Werkzeuge in Lernprozessen der Erwachsenenpädagogik ist eine fachspezifische Didaktik erforderlich (vgl. ASCHEMANN - WURM - ROTHLER - EBNER - FREI - PAAR - SÜSSMAYER 2017; PAAR - ASCHEMANN 2017 >  https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten_details.php?nid=11940 [23.8.2019]). https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten_details.php?nid=11940 [23.8.2019]).

Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium Grundkurs Erwachsenenbildung - Comenius - Institut Münster 2017 - 2018

2.1 Studienmaterial  |  |

Einführungsheft

Einführung in das Thema

Geschichte der Erwachsenenbildung

Weiterführende Literatur

Studienbrief 1 - Bildung

Bildung im Spannungsfeld von Ich und Gesellschaft: Bildung und Kultur, Individualität und Identität, Bildung oder Erziehung, Bildung als soziales Geschehen

Inhalte, Themen und Ziele: Menschenbild, Demokratie und Bildung, Denken - Sprechen - Handeln - Bilden, Bildung aus evangelischer Sicht

Theoretische und politische Konzepte: Paolo Freire, Konstruktivismus, lebenslanges Lernen

Zukunftsaufgabe Bildung: Wertebildung, Bildungsgerechtigkeit, inklusive Bildung

Studienbrief 2 - Lernen

Lernen im Erwachsenenalter: Begriff Erwachsener, Modus der Differenzierung, Lernziele

Zur Biologie des Lernens: Gehirn als Lernort, Spiegelneuronen als Lernhelfer, alterndes Gehirn als pädagogische Herausforderung

Theorien des Lernens: Behaviorismus, Kognitivismus, Modellernen, Konstruktivismus

Lernen als individuelles Verhalten: Motivation und Emotion, Lernmilieus-soziale Herkunft, Lernwiderstände, Lerntypen

Schlussfolgerungen für die Erwachsenenbildung

Studienbrief 3 - Methodik und Didaktik

Gruppen: Gruppenphasen, Rollen

Rolle des Erwachsenenbildners: Zielgruppenorientierung und Teilnehmerorientierung, Leitung in den Gruppenphasen, Bedürfnisse des Leiters, Konfliktmanagement

Planung von Veranstaltungen: Motivation der Teilnehmer, Grobplanung, Teilnehmer, Rahmenbedingungen, Rituale und Regeln, Feinplanung

Veranstaltungen: Methoden, Methodenwahl, exemplarische Methoden

Auswertung von Veranstaltungen: Qualitätssicherung, Evaluationsmethoden

Studienbrief 4 - Gesellschaft im Wandel

Lebensformen im Wandel: Familienformen, Geschlecht und Rolle, demographischer Wandel, Milieus

Alltag im Wandel: Neue Medien, Mobilität, Leben und Wohnen

Globalisierung: Wirtschaft, Politik und Kultur in der globalisierten Welt

Postmoderne Gesellschaft: Aufgaben eines geschlossenen Weltbildes, Gesellschaftssystem aus postmoderner Sicht, postmoderne Ethik

Reflexiver Kosmopolitismus

Schlussfolgerungen für die Erwachsenenbildung

Anregungen für die Gruppenarbeit

2.2 Leistungsbeurteilung  |  |

Nach Bearbeitung der schriftlichen Aufgabenstellungen ist eine mündliche Prüfung abzulegen oder eine Hausarbeit im Umfang einer Seminararbeit zu einem relevanten Thema vorzulegen.

Mit dem erfolgreichen Abschluss wird ein für Deutschland "staatsgültiges Zertifikat für Fernstudien" verliehen.

Arnold R. - Pätzold H. (2008): Bausteine zur Erwachsenenbildung, Hohengehren

Arnold R.- Nuissl E. - Rohs M. (2017): Erwachsenenbildung. Eine Einführung in Grundlagen, Probleme und Perspektiven, Hohengehren

Beck U. - Grande O. (2004): Das kosmopolitische Europa: Gesellschaft und Politik in der zweiten Moderne, Frankfurt/ M.

Biehl P.- Nipkow K.E. (2005): Bildung und Bildungspolitik in theologischer Perspektive, Reihe Schriften aus dem Comenius - Institut 7, Münster

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.) (2005): Bildung im Stadtteil. Dokumentation der Fachtagung zur Sozialen Stadt, Berlin

CC BY 4.0 CONEDU Birgit Aschemann 2017 > Aschemann B. mit Wurm Ph. - Rothler D. - Ebner M. - Frei W. - Paar L. - Süssmayer R. (2017): MOOCs in der Erwachsenenbildung - So gelingen sie, Graz

Clement U. - Kräft Kl. (2002): Lernen organisieren, Heidelberg

Dichatschek G. (2017): Erwachsenen - Weiterbildung. Ein Beitrag zu Theorie und Praxis von Fort- bzw. Weiterbildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2018a): Theorie und Praxis Evangelischer Erwachsenenbildung. Evangelische Erwachsenenbildung bzw. Weiterbildung und Religionslehrerausbildung in Österreich - Politische Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2018b): Lernkulturen der Erwachsenen- bzw. Weiterbildung. Ein Beitrag zu Theorie, Praxis und handlungsspezifischen Herausforderungen im Kontext mit Politischer Bildung, Saarbrücken

Döring Kl.W. (2008): Handbuch Lehren und Trainieren in der Weiterbildung, Weinheim - Basel

Edelmann W. (2000): Lernpsychologie, Weinheim

Faulstich P. - Bayer M. (Hrsg.) (2006): Lernwiderstände. Anlässe für Vermittlung und Beratung, Hamburg

Faulstich P. - Zeuner Chr. (2006): Erwachsenenbildung. Eine handlungsorientierte Einführung in Theorie, Didaktik und Adressaten, Weinheim

Fleige M. (2011): Lernkulturen in der öffentlichen Erwachsenenbildung. Theorieentwickelnde und empirische Betrachtungen am Beispiel evangelischer Träger - Internationale Hochschulschriften Bd. 554, Münster - New York -München - Berlin

Forum Erwachsenenbildung (2007): Beiträge und Berichte aus der Evangelischen Erwachsenenbildung. Thema: Werte. Zur Wertedebatte und Wertebildung in der Erwachsenenbildung, Heft 3

Habeck S.A. (2015): Freiwilligenmanagement. Exploration eines erwachsenenpädagogischen Berufsfeldes, Wiesbaden

Heuer U. - Botzat T. - Meisel Kl. (Hrsg.) (2001): Neue Lehr-und Lernkulturen in der Weiterbildung, Bielefeld

Hufer Kl. - P. (2009): Erwachsenenbildung. Eine Einführung, Schwalbach/ Ts.

Hufer Kl.-P. (2016): Politische Erwachsenenbildung. Plädoyer für eine vernachlässigte Disziplin, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1787, Bonn

Nolda S. (2008): Einführung in die Theorie der Erwachsenenbildung, Darmstadt

Nuissl E. - Lattke S. - Pätzold H. (2010): Europäische Perspektiven der Erwachsenenbildung, Bielefeld

Paar L. - Aschemann B. (2017): MOOCs in der Erwachsenenbildung: So gelingen sie >  https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten_details.php?nid=11940 (23.8.2019) https://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten_details.php?nid=11940 (23.8.2019)

Peterßen W.H. (2009): Handbuch Unterrichtsplanung, Oldenburg

Reich K. (2004): Konstruktivistische Didaktik. Lehren und Lernen aus interaktionistischer Sicht, Neuwied

Schmied D. - Born K.-M. - Bombeck H. (Hrsg.) (2014): Bildung im Dorf. Was leistet Bildung für ländliche Räume?, Göttingen

Schwendemann N. (2018): Werthaltungen von Lehrkräften in der Erwachsenenbildung, Wiesbaden

Siebert H. (2003): Didaktisches Handeln in der Erwachsenenbildung, München

Siebert H. (2006): Lernmotivation und Bildungsbeteiligung: Studientexte für Erwachsenenbildung, Bielefeld

Spitzer M. (2006): Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens, Heidelberg

Tippelt R.-Hippel A. von (Hrsg.) (2009): Handbuch Erwachsenenbildung/ Weiterbildung, Wiesbaden

Wahl D. (2006): Lernumgebungen erfolgreich gestalten. Vom trägen Wissen zum kompetenten Handeln, Bad Heilbrunn

Weidenmann B. (2007): Erfolgreiche Kurse und Seminare. Professionelles Lernen mit Erwachsenen, Weinheim-Basel??

Winkel S. - Petermann Fr. - Petermann U. (2006): Lernpsychologie, Paderborn

Wittpoth J. (2006): Einführung in die Erwachsenenbildung, Bd. 4 Einführungstext in die Erziehungswissenschaft, Opladen & Farmington Hills

Wittwer W. - Kirchhoff St. (Hrsg.) (2003): Informelles Lernen und Weiterbildung. Neue Weg zur Kompetenzentwicklung, Neuwied

Wolf G. (2011): Zur Konstruktion des Erwachsenen - Grundlagen einer erwachsenenpädagogischen Lerntheorie, Wiesbaden

3 Nachhaltige Entwicklung  |  |

Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium - Nachhaltige Entwicklung - Comenius - Institut Münster 2019-2020

3.1 Studienmaterial  |  |

Einführungsheft

Fernlernen leicht gemacht

Der Fernkurs Nachhaltige Entwicklung

Zur Einführung in das Thema: Was ist nachhaltige Entwicklung?

Literatur

Studienbrief 1 - Gerechtigkeit

Fallbeispiel: Palmöl aus Indonesien - Ökologische - Ökonomische - Soziale Aspekte

Armut

Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung

Geschlechtergerechtigkeit

Generationengerechtigkeit

Menschenrechte

Christliches Verständnis von Gerechtigkeit

Literaturverzeichnis

Studienbrief 2 - Frieden

Fallbeispiel - Migranten und ihre Integration in Deutschland

Migration

Frieden

"Nie wieder Krieg!" - Die Entwicklung der Friedensethik nach dem 2. Weltkrieg

Kein sozialer Frieden ohne Teilhabe

Literaturverzeichnis

Studienbrief 3 - Schöpfung

Einleitung

Die Vielfalt des Lebendigen

Monsanto und genmanipuliertes Saatgut

Grüne Gentechnik

Schöpfung bioethische und theologische Perspektiven

Literatur

Studienbrief 4 - Zukunft

Fallbeispiel: Desertec - Wüstenstrom für Europa

Die Zukunft der Energieversorgung

Wirtschaftsmodelle für eine nachhaltige Zukunft

Klimaschutz und Energiewende

Literatur

3.2 Leistungsbeurteilung  |  |

Nach Bearbeitung schriftlicher Aufgabenstellungen ist eine mündliche Prüfung abzulegen oder eine Hausarbeit zu einem relevanten Thema vorzulegen. Nach dem erfolgreichen Abschluss wird ein für Deutschland staatgültiges Zertifikat für Fernstudien verliehen.

3.3 Weiterführende Fachliteratur zu Nachhaltigen Entwicklungen  |  |

Dichatschek G. (2017a): Didaktik der Politischen Bildung, Theorie, Praxis und Handlungsfelder, der Fachdidaktik, der Politische Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2017b): Interkulturalität, Ein Beitrag zur Theorie, Bildung und Handlungsfeldern im Kontext von Interkultureller Öffnung und Politischer Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2022a): Nachhaltigkeit, Aspekte eines Diskurses in Europa im Kontext Politischer Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2022b): Grundwissen Bildungsmanagement, Theorie und Praxis im Bildungssystem, Saarbrücken

Dichatschek G. (2023): Grundwissen Ökologie, Theorie, Praxis und Handlungsfelder im Kontext Politischer Bildung, Saarbrücken

Edenhofer O. - Jakob M. (2017): Klimapolitik, Ziele, Konflikte, Lösungen

Foroutan N. - Dilek I. (2016), Migrationsgesellschaft, in: Mecheril P. (Hrsg.): Handbuch Migrationspädagogik, Weinheim, 138-151

Grefe Chr. (2016), Global Gardening, Bioökonomie - Neuer Raubbau oder Wirtschaftsform der Zukunft?, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe 1737, Bonn

Grasse R. - Gruber B. - Gugel G. (Hrsg.) (2008): Friedenspädagogik, Grundlagen, Praxisansätze, Perspektiven, Reinbek bei Hamburg

Han P. (2010), Soziologie der Migration, Stuttgart

Hantel M.- Haimberger L. (2016): Grundkurs Klima, Berlin - Heidelberg

Oltmer J. (2017), Migration. Geschichte und Zukunft der Gegenwart, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe 10060, Bonn

Plöger S. - Böttcher Fr. (2016), Klimafakten, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe 1734, Bonn

Pufé I. (2017): Nachhaltigkeit, Konstanz - München

4 Online - Kurs MOOC Klima 2017  |  |

Dieser MOOC gibt einen umfassenden Überblick über Klimawandel und Klimaschutz.

In dem Online - Videokurs mit Zertifizierung werden in sechs Kapiteln/ Modulen die folgenden Themenbereiche behandelt.

Organisatorisches

Was ist Klima?

Was sind Klimamodelle?

Klima der Vergangenheit

Folgen des Klimawandels

Klimawandel und Gesellschaft

Kapitel 1: Organisatorisches

>  http://mooin.oncampus.de > Klima MOOC (17.9.2017 inzwischen abgelaufen) http://mooin.oncampus.de > Klima MOOC (17.9.2017 inzwischen abgelaufen)

Kapitel 2: Klimasystem und Klimawandel

1. Was ist Klima?

Das Klimasystem besteht aus den Teilsystemen Land, Ozean, Atmosphäre, Biosphäre und Eissphäre, die unterschiedlich auf äußere Einflüsse reagieren. Das Klima wird durch Mittelwerte, Extremwerte und Häufigkeiten der Wetterparameter wie Temperatur und Niederschlag über mehrere Jahrzehnte beschrieben.

2. Was ist der natürliche Treibhauseffekt?

Natürliche Treibhausgase in der Atmosphäre sind u.a. der Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan und Lachgas, die einen Teil der Wärmeausstrahlung der Erde zurückhalten. Dies führt zur Erwärmung und erst zu lebensfreundlichen Bedingungen auf der Erde.

3. Was ist der anthropogene Treibhauseffekt?

Menschliche Aktivitäten bewirken einen zusätzlichen Ausstoß von Treibhausgasen, etwa die Verbrennung von fossilen Energieträgern in den Bereichen Stromerzeugung, Wärme und Verkehr, ebenso auch durch die Veränderung der Landoberfläche, etwa durch Abholzung, Landwirtschaft und Viehhaltung. Dies verstärkt den Treibhauseffekt und ist Hauptursache der Klimaveränderungen der letzten Jahrzehnte.

4. Was bedeutet Klimawandel?

Externe und interne Schwankungen ergeben einen Treibhauseffekt, der Klimaveränderungen außerhalb der natürlichen Schwankungen ergibt. Gestiegen ist die globale Mitteltemperatur um 0,8 Grad Celsius und die Eisschmelze bzw.der Meeresspiegel um 20 cm. Regionale Unterschiede sind vorhanden.

5. Was kann man tun?

Eine Abmilderung erfordert erneuerbare Energien und Energie-Effizienzsteigerungen??.

Kapitel 3: Modelle und Szenarien

1. Was sind Klimamodelle?

Klimamodelle bilden die wichtigsten Elemente, Prozesse und Wechselwirkungen im Klimasystem durch mathematische Gleichungen ab, basierend auf physikalischen Grundgesetzen.

2. Was sind Klimaszenarien?

Dies sind keine Prognosen, vielmehr stellen sie in sich schlüssige und plausible Zukunftsbilder dar. Si beschreiben zukünftige Entwicklungen der wichtigsten Einflussfaktoren auf das Klima. Szenarien sind Mittel, die in Politik und Wirtschaft angewendet werden, wenn Entscheidungen anstehen. Für die Klimaszenarien lautet die Entscheidungsfrage, ob es der Menschheit gelingt, die Treibhaus-Emissionen?? zu senken, um die Erderwärmung unter 2 Grad Celsius zu begrenzen oder nicht.

3. Wovon hängen Vorhersagen über die Entwicklungen im 21. Jahrhundert ab?

Von gewählten Klimamodell, vom gewählten Klimaszenario unter Beachtung des Verhaltens der Gesellschaft und von der Entscheidung der Menschheit für den Klimaschutz.

4. Welche Klimaveränderungen erwarten wir im 21. Jahrhundert?

Zu erwarten sind eine erhöhte Mitteltemperatur bis zu 5 Grad Celsius(Vergleich zu 1850) und die Notwendigkeit einer Begrenzung auf unter 2 Grad Celsius.

5. Vertrauen in Klimamodelle und Ergebnisse

Diese beruhen auf physikalischen Grundgesetzen, der Richtigkeit der Messungen und anthropogenen Treibhaus-Emissionen??.

Kapitel 4: Klima der Vergangenheit

1. Warum ist es wichtig, sich mit der Entwicklung des Klimas in den letzten 600 000 Jahren zu beschäftigen?

Durch die Untersuchung des Klimas der Vergangenheit, vor allem der Abfolge von Eiszeiten und Warmzeiten, können wir unser Verständnis des Klimasystems weiter ausbauen - und damit auch das Vertrauen in Klimamodelle und Prognosen für die Entwicklung des Klimas in der Zukunft.

2. Wie können wir wissen, wie sich das Klima in der Vergangenheit entwickelt hat?

Aus verschiedenen Klimaarchiven können wir Informationen gewinnen. Aus Aus Sediment- und Eisbohrkernen können Temperatur, Eisvolumen und CO2 - Gehalt im Zeitverlauf rekonstruiert werden. der C02 - Gehalt in der Atmosphäre war in Eiszeiten niedriger und in Warmzeiten höher. Heute liegt der CO2 - Gehalt deutlich über diesen natürlichen Schwankungen.

3. Wie funktioniert die Abfolge von Eis- und Warmzeiten?

Der Abstand zwischen des Eiszeiten beträgt etwa 100 000 Jahre. Die Abfolge von Eis- und Warmzeiten wird durch Schwankungen in der Geometrie der Erdbahn verursacht. Die C02 - Konzentration in der Atmosphäre beeinflusst die Dynamik des Wechsels von kalt zu warm.

Am Übergang von Eis- zu Warmzeiten kann es zu plötzlichen extremen Veränderungen im Klimasystem kommen. Der Abbruch von Eisschilden kann das globale System der Ozeanströmungen stören und damit das Klima global beeinflussen.

4. Hinweise auf die Menschheit durch Klimaschwankungen

Seit 100 000 Jahren gibt es wieder eine Warmzeit, trotz Klimaschwankungen. Zusammenbrüche von Hochkulturen gibt es im Zusammenhang mit Klimaveränderungen.

5. Außergewöhnliches seit 1850 in der Klimaentwicklung

Die Temperatur - Zunahme liegt außerhalb der natürlichen Schwankungen. Die letzte Eiszeit hatte ungefähr 3-5 Grad Celsius niedrigere Temperatur als im Holozän. Ohne Klimaschutz könnte die Temperatur um 3-5 Grad Celsius ansteigen.

Kapitel 5: Folgen des Klimawandels

1. Welches Gesamtbild der Folgen des Klimawandels zeichnet sich ab?

Mit jeder Erhöhung der globalen Mitteltemperatur steigen die durch den Klimawandel verursachten Risiken für die Menschen. Es steigt zudem das Risiko zu großräumigen Veränderungen (Kipp - Punkte im Klimasystem/z.B. Gletscher- und Polschmelze).

Die Auswirkungen des Klimawandels wirken sich an einzelnen Orten der Welt und in einzelnen Lebensbereichen sehr unterschiedlich aus. Unterschieden werden Änderungen in Mittelwerten (z.B. Temperatur) und in Extremereignissen (z.B. stärkere und häufigere Überschwemmungen oder Dürren).

2. Was bedeutet Risiko?

Das Risiko des Klimawandels setzt sich aus drei Faktoren zusammen.

Welche klimatischen Änderungen geschehen?

Sind Menschen direkt oder indirekt betroffen?

Wie verwundbar sind Gesellschaften und welche Möglichkeiten der Anpassung haben sie?

3. Welche Auswirkungen zeigen sich in den Ozeanen?

Ozeane nehmen etwa ein Viertel der anthropogenen C02 - Emissionen auf. Dadurch sinkt ihr ph-Wert. Diese Veränderung geschieht deutlich schneller als in den letzten 300 Millionen Jahren. Viele kalkbildenden Meeresorganismen werden dadurch geschädigt, mit steigendem Risiko für negative Auswirkungen auf Artenvielfalt, Fischerei (Ernährungssicherheit) und Tourismus.

4. Folgen für die Landwirtschaft

Zu beobachten sind Wasserknappheit und Bodenerosion durch Starkregen und Überschwemmungen sowie Gefährdung der Erträge in tropischen Regionen.

5. Klimawandel bei uns

Wir liegen in einem klimatischen Übergangsbereich.

Der Regen verschiebt sich vom Sommer auf den Winter. Es gibt einerseits Trockenzeiten und andererseits Überschwemmungen, Erdrutsche und Felsstürze. Durch die Hitzetage gibt es vermehrt Gesundheitsrisiken.

6. Städte im Klimawandel

Städte bzw. urbane Großräume haben eine hohe Vulnerabilität durch eine hohe Bevölkerungs- und Wertedichte. Zudem gibt es lokale Auswirkungen wie Windabschwächungen und Wärmeabstrahlung. Damit verbunden gibt es politische und wirtschaftliche Folgen. Notwendig sind in jedem Fall Anpassungsmaßnahmen für Menschen.

Kapitel 6: Klimawandel und Gesellschaft

1. Was bedeutet Klimawandel für die Gesellschaft?

Klimawandel ist nur eines von vielen Themen, die Menschen im Alltag beschäftigen. Menschen, Regionen und Staaten sind unterschiedlich vom Klimawandel betroffen. Sie haben nicht alle die gleichen Interessen beim Klimaschutz. Der Klimawandel betrifft aber mittel- und langfristig alle, daher muss sich die Staatengemeinschaft mit einer Lösung beschäftigen.

2. Wie kann man sich an die Folgen des Klimawandels anpassen?

Anpassen kann man sich durch Technologien (z.B. Deichbau, Schutzbauten), Verhaltensänderungen (z.B. Gesundheitsverhalten bei Hitze), politische und wirtschaftliche Entscheidungen (z.B. Retention). Durch Anpassung soll die Vulnerabilität verringert werden. Bei fortschreitendem Klimawechsel stößt man bei der Anpassung jedoch an seine Grenzen.

3. Beeinflusst der Klimawechsel Konflikte und Migration?

Regionale Konflikte und Migration aus Krisengebieten haben ganz unterschiedliche Ursachen. der Klimawechsel kann Konflikte indirekt verstärken, etwa durch Dürren, Wasserknappheit, Ernteausfälle und Erhöhung in der Folge der Lebensmittelpreise. Damit können Migrationsströme beeinflusst werden.

4. Ziele der internationalen Klimapolitik

Ziel der internationalen Klimaverhandlungen ("Klimarahmenkonvention") ist es, die globalen Treibhaus - Emissionen (Mitigation) zu reduzieren, durch Anpassungsmaßnahmen (Adaption) den nicht mehr vermeidbaren Klimawandel zu bewältigen.

Seit 1992 wird über ein Klimaschutz - Abkommen verhandelt. Bisher gab es keinen Rückgang der Treibhaus - Emissionen. Regionale und national - staatliche Abkommen ergänzen die Bemühungen. 2010 wurde beschlossen, die Erhöhung der globalen Mitteltemperatur solle nicht 2 Grad Celsius überschreiten. 2 Grad Celsius ist eine politische Zielsetzung, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht.

5. Was bedeutet Mitigation?

Darunter versteht man Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels (Reduzierung der Emissionen). Um die Erwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, müssen die Treibhaus - Gase bis 2050 um 80 - 95 Prozent sinken.

Ökonomen schlagen daher vor, ein globales System handelbarer Emissionsrechte einzurichten sowie Maßnahmen zur Förderung neuer Technologien bzw. Effizienz - Standards für Gebäude. Eine Absenkung der Emissionen auf den 2 Grad - Pfad ist durchaus mit weiterem Zuwachs an wirtschaftlichem Wohlstand möglich bzw. vereinbar.

Kapitel 7: Reflexion

Die Beschäftigung mit der Thematik weist auf die Komplexität der bestehenden Problemstellungen hin.

In der Folge geht es um

die notwendige Antizipation, Folgewirkungen und

Handlungsfelder.

Unter dem Aspekt der Politischen Bildung ist Klimapolitik der bedeutendste Faktor.

Bildungsinteressierte sehen in einem Online - Kurs einen wesentlichen Beitrag zur Fortbildung.

Für die Erwachsenenbildung stellt sich die Thematik als aktueller Beitrag zu einer künftigen Lebensgestaltung.

Man bemerkt den Umfang der Thematik und die Notwendigkeit von Wissen für zukünftige Aufgabenstellungen.

Die Veränderung der Erde stellt sich in der Verschiedenheit der Themenstellungen. Dies zeigt sich in den Beobachtung verschiedenster Faktoren (vgl. PLÖGER - BÖTTCHER 2016, 175).

2009/2010 zogen sich die Gletscher weltweit um 81 Prozent zurück.

2012 hatte das arktische Eis eine um 3,1 Millionen km2 geringere Ausdehnung als im langjährigen Mittel.

Die Meere sind mit einem pH - Wert von 8,06 saurer als in den letzten 800 000 Jahren.

Die Hitzerekorde in den letzten 15 Jahren verdoppelten sich gegenüber den 15 Jahren davor.

Die Antarktis hat zwischen 1992 und 2011 jährlich durchschnittlich 71 Milliarden Tonnen Eis verloren.

Die Wassertemperaturen sind global von 1970 bis 2010 um 0,4 Grad gestiegen.

Neben der CO2 - Belastung gibt es noch andere Faktoren, die eine Klimaerwärmung verstärken, etwa die Entwaldung.

Der Beitrag hat als wesentlichen Teilbereich die Klimapolitik, also ein Themenfeld, das Handlungsorientierung verlangt.

Ebenso ist Wissen eine wesentliche Grundlage für künftige Entscheidungen.

5.1 Weiterbildungsakademie Wien - Diplome  |  |

Von Interesse ist in einer Fernlehre der "Weiterbildungsakademie Österreich/ wba" eine Kombination von erworbenen Kompetenzen/ Leistungen und einem Nachweis in der Bearbeitung in einer Hausarbeit in Verbindung mit einem Präsentationsgespräch als anerkannte Qualifikation möglich.

- Bei nicht ausreichender Kompetenz stehen im tertiären bzw. quartären Bildungsbereich Möglichkeiten zum Erwerb zusätzlicher bzw. ausreichender Kompetenzen zur Verfügung.

- Die "Weiterbildungsakademie Österreich" selbst ist keine Ausbildungsinstitution, vielmehr bietet sie nach einem Anerkennungsverfahren eine Zertifizierung anerkannter Leistungen/ Kompetenzen in der Erwachsenenbildung an >

https://wba.or.at/de/ (9.7.2023). https://wba.or.at/de/ (9.7.2023).

5.2 EBmooc Offener Onlinekurs  |  |

CONEDU Graz - TU Graz - Bundesministerium für Bildung

CONEDU Graz - Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Medienkompetenz im digitalen Zeitalter

Medienkompetenz in der Erwachsenenbildung

Aufmerksamkeitsökonomie, Desinformation und Social Media

Digitalität - Technologie und Technikfolgen

Die Zusammenarbeit mit Eltern ist ein wichtiger Bestandteil der Aufgaben von Pädagog/innen. Im Kindergarten und im Schulbereich überschneiden sich viele Kompetenzen von Pädagog/innen und Eltern bei Erziehungsfragen. Gesetzlich sind Pädagog/innen etwa zur Zusammenarbeit mit Eltern („Schulgemeinschaft“ oder „Schulpartnerschaft“) verpflichtet. Doch eine detaillierte Definition oder gar klare Vorgaben gibt es kaum. Somit bleibt es in der Verantwortung der Päda- gog/innen, eine Abgrenzung vorzunehmen. Unklare Aufgaben in diesem Bereich führen oft zu Unsicherheit und Frustration. Häufig sind auch fehlende zeitliche und finanzielle Ressourcen ein Problem mit dem man hier zu kämpfen hat.

Umso wichtiger ist es, sich im Vorfeld konkrete Gedanken über die eigenen Ziele und Maßnahmen während des Kindergarten- oder Schuljahres zu machen. Elternarbeit funktioniert, wenn sich Pädagog/innen und Eltern engagieren. Häufig haben Pädagog/innen den Eindruck, dass sie auf Eltern zugehen, diese aber kein Interesse an einer Zusammenarbeit zeigen. Das muss aber nicht bedeuten, dass diese kein Interesse an der Ausbildung ihrer Kinder haben.

Teilweise unterscheiden sich aber je nach Herkunftsland die Vorstellungen von Schule und vom Beitrag der Eltern dazu. In vielen Ländern existiert keine oder eine viel weniger intensive Form der Zusammenarbeit zwischen Pädagog/innen und Eltern. Aber auch Scham aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse oder spezifischer problematischer Lebenslagen können eine Erklärung für zurückhaltende oder kaum zu erreichende Eltern sein.

EPALE - AKADEMIE Deutschland Online

Ebenen der Demokratiebildung

Methoden der Demokratiebildung

Interaktive Anwendung ausgewählter Methoden

9 Kolleg für Gemeindedienst 2025  |  |

Evangelische Erwachsenenbildung Bodelschwingh - Studienstiftung Marburg

IT - Hinweis

https://www.bodelschwingh-studienstiftung.de/programm-übersicht (16.7.2025) https://www.bodelschwingh-studienstiftung.de/programm-übersicht (16.7.2025)

„Das Kolleg für Gemeindedienst ist ein wertvoller Beitrag in einer Diaspora für eine Glaubensgrundlage in der evangelischen Erwachsenenbildung. Online - Angebote in einer digitalisierten Umwelt erhalten eine zunehmende Bedeutung in Verbindung mit der Bildungsberatung. Die Möglichkeit einer Zertifizierung im Rahmen einer konfessionellen Erwachsenenbildung steigert in einer Wissensgesellschaft ein Hintergrundwissen."

— Dr. Günther Dichatschek (Tirol)

Die Kurse des Kollegs für Gemeindedienst vermitteln einen umfassenden Einblick in die zentralen Aspekte der klassischen Theologie. Sie sind speziell darauf ausgerichtet, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kirchen und Gemeinden mit fundiertem Wissen und praxisnahen Ansätzen zu unterstützen.

Neben einer soliden theoretischen Grundlage bieten die Kurse praxisorientierte Anwendungen und weiterführende Ressourcen, die ein tiefergehendes Studium erleichtern. Dank der großzügigen Spenden des Freundeskreises ist der Zugriff auf den gesamten Katalog der Online - Kursen kostenlos.

9.1 Grundkurs - Zertifikat  |  |

Dies ist unser klassisches und einsteigerfreundliches Zertifikatsprogramm. Das Zertifikat besteht aus 10 Online - Kursen (davon 9 Pflichtkurse und 1 Wahlkurs), 3 Einführungsarbeiten und 4 Leistungspunkte von Präsenzveranstaltungen (Kollegwochenenden zählen als 2 Leistungspunkte, Studientage zählen als 1 Leistungspunkt).

Die erforderlichen Leistungspunkte von Präsenzveranstaltungen können an jeder Stelle des Programms erfüllt werden.

Online - Kurse:

Kurs 1: „Altes Testament I“ (Karsten Vehrs)

Kurs 2: „Schriftverständnis I“ (Thomas Jeromin)

Kurs 3: „Wie legt man die Bibel aus?“ (Harm Bernick)

Einführungsarbeit A: „Wie schreibe ich eine Andacht?“

Kurs 4: Grundzüge biblischer Rede von Gott (Erhard Berneburg)

Kurs 5: Schriftverständnis II (Thomas Jeromin)

Kurs 6: Die Hochzeit zu Kana (Harm Bernick)

Einführungsarbeit B: „Exegese zu einem neutestamentlichen Text“

Kurs 7: Wahlkurs

Kurs 8: Die evangelikale Bewegung I (Jörg Breitschwerdt)

Kurs 9: Einführung in Gottesdienste (Wolfgang Becker)

Kurs 10: Evangelisation (Ulrich Parzany)

Einführungsarbeit C: „Positionspapier zum Apostolischen Glaubensbekenntnis“

Einführungsarbeit A: „Wie schreibe ich eine Andacht?“

Schreiben Sie eine Andacht in 1-2 Seiten (A4). Achten Sie darauf, Ihre Andacht so zu strukturieren, dass sie öffentlich vorgetragen werden

kann (mit einer Einleitung, einem oder mehreren Hauptpunkten und einem Schluss). Achten Sie darauf, dass Ihre Andacht eine klare

Anwendung hat.

Einführungsarbeit B: „Exegese zu einem neutestamentlichen Text.“

Wählen Sie eine Stelle aus dem Neuen Testament aus und schreiben Sie einen Aufsatz in 2-3 Seiten (A4), in dem Sie die Stelle auslegen. Der

Abschnitt sollte nicht weniger als 3 Verse lang sein (und in der Regel nicht länger als 15 Verse). Zitieren Sie mindestens 1 Kommentar oder

Quelle zusätzlich zur Bibel.

Einführungsarbeit C: „Positionspapier zum Apostolischen Glaubensbekenntnis.“

Nehmen Sie einen (oder zwei) Artikel aus dem Apostolischen Glaubensbekenntnis und schreiben Sie einen Aufsatz, in dem Sie Ihre

Interpretation dieses Artikels erläutern. Die Arbeit sollte nicht nur Ihre Interpretation des Artikels erklären, sondern auch, ob Sie mit diesem Artikel übereinstimmen und warum. Der Aufsatz sollte 2-3 Seiten (A4) lang sein.

|