|

Schweiz

Veränderung (letzte Änderung)

(Autor, Normalansicht)

Verändert: 504c504,506

Aufnahme in die Liste der Sachverständigen für den NQR/ Koordinierungsstelle für dem NQR, Wien (2016)

|

Aufnahme in die Liste der Sachverständigen für den NQR/ Koordinierungsstelle für dem NQR, Wien (2016)

MAIL dichatschek (AT) kitz.net MAIL dichatschek (AT) kitz.net

|

Günther Dichatschek

| | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |

|

|

Vorbemerkung  |  |

Als Nachbarstaat, Vorbild in Neutralität und Sitz internationaler Organisationen gilt die Schweiz mit ihren sozio - kulturellen Aspekten in einer Landeskunde im Kontext Politischer Bildung als interessant.

Der Besuch im Rahmen des 10. Universitätslehrganges Politische Bildung/ Universität Salzburg - Klagenfurt ergab den Impuls, sich mit dem Land auseinander zu setzen.

Einleitung  |  |

Die Schweiz, eigentlich amtlich Schweizerische Eidgenossenschaft, ist ein Bundesstaat in Mitteleuropa.

Sie grenzt im Norden an die Bundesrepublik Deutschland (Grenzlänge: 346 km), im Osten an Österreich (Gl.: 165 km) und Liechtenstein (Gl.: 41 km), im Süden an Italien (Gl.: 734 km) und im Westen an Frankreich (Gl.: 572 km).

Die zur Bodenfläche (41 285 km²) relativ lange Gesamtgrenzlänge von 1.885 km weist auf den stark bewegten Grenzverlauf zu diesen fünf Nachbarländern hin.

Die Hauptstadt der Schweiz ist Bern mit 126 000 Einwohnern und liegt im Westen des Landes.

Die Schweizerische Eidgenossenschaft ist in insgesamt 26 Kantone eingeteilt.

Die Schweiz ist im wesentlichen ein Gebirgsland, das einen Teil der zentralen Alpen und der nördlichen Voralpen umfasst.

Häufig teilt man die Schweiz in drei Landschaftseinheiten: Jura (10 Prozent der Gesamtfläche), Mittelland (30 Prozent ) und Alpen (60 Prozent ). Dieses sind drei recht ungleiche Großlandschaften. Die südöstliche Hälfte des Landes besteht aus den Alpen, während der nordwestliche Grenzraum vom Jura gebildet wird. Das von beiden Gebirgen umgrenzte tiefer liegende Mittelland reicht vom Genfer See im Südwesten bis zum Bodensee im Nordosten, hinter dem das Deutsche Alpenvorland beginnt.

IT - Hinweis

https://www.grin.com/document/97351?srsltid=AfmBOorLmybDkGxLIQc2BEpALIte7u2wtWcEW_LeyVuIsNqXR-99Q_vx (1.3.2025) https://www.grin.com/document/97351?srsltid=AfmBOorLmybDkGxLIQc2BEpALIte7u2wtWcEW_LeyVuIsNqXR-99Q_vx (1.3.2025)

1 Überblick über das Land  |  |

1.1 Klima  |  |

Der größte Teil der Schweiz hat feuchtgemäßigtes Klima mit hohen Niederschlägen.

Allgemein ist eine regionale klimatische Dreiteilung des Landes in Alpennordseite (Jura und Mittelland), in den Bereich der inneren Alpen sowie den Alpensüdfuß sinnvoll.

Alpennordseite: Hier bringen vorherrschend westliche Winde feuchte atlantische Luftmassen heran. Durchschnittlich regnet es 1.200 mm an 140 Tagen.

Eine Besonderheit des alpinen Klimas ist der Föhn. Er tritt hauptsächlich im Frühjahr und Herbst auf. Hierzu kommt es immer dann, wenn ein Tief nördlich der Alpen Luft aus einem Hoch südlich des Gebirges ansaugt.

Innere Alpen: Die Alpen stellen insgesamt eine markante Klimagrenze zwischen Norden und Süden dar. Dabei bilden die inneren Alpentäler, insbesondere die Hochtäler, aufgrund ihrer Höhenlage und allseitigen Abschirmung eine eigene Klimaregion, die sich wesentlich von der der äußeren Täler und Niederungen unterscheidet.

Im allgemeinen geht die Lufttemperatur mit zunehmender Höhe um 0,5° C pro 100 m zurück. Luftfeuchtigkeit, Bewölkung und Niederschläge nehmen dagegen mit zunehmender Höhe zu. Tiefe Täler bilden dagegen in den Inneren Alpen ausgesprochene Trockeninseln. Das niederschlagsreichste Gebiet der Schweiz liegt kaum 40 km vom trockensten Gebiet entfernt.

Alpensüdfuß: Der Alpensüdfuß liegt im Windschatten (Leelage) zu den vorherrschenden nordwestlichen Winden. Die Niederschläge liegen am Alpensüdfuß um ein Drittel höher als auf der Alpennordseite, also bei 1.800 mm pro Jahr, wobei die größten Niederschlagsmengen im Sommer fallen.

1.2 Vegetation  |  |

Die Pflanzenwelt der Schweiz ist sehr reichhaltig. Zwischen den subtropischen warmen Gegenden am Luganer See (Kanton Tessin/ Alpen) bis zu den Schneeregionen des Hochgebirges kommen alle Vegetationsformen Europas vor.

Von besonderem Artenreichtum und einzigartiger Farbenpracht ist die Alpenflora. Die Pflanzen müssen unter denkbar schwierigen Klimaverhältnissen gedeihen. Während die intensive Sonnenbestrahlung sie bei Tag bis zu 40° C erwärmt, läßt sie die Gesteinsabkühlung der Nacht eishart gefrieren.

Zu den typischen Arten zählen vor allem: Alpenrose, Enzian, Alpenveilchen, Primel, Türkenbund, Edelweiß und Alpenmohn.

Von den insgesamt 3000 blüten- und farnartigen Pflanzenarten der Schweiz sind ca. 160 geschützt.

1.3 Bevölkerung  |  |

Die Einwohnerzahl der Schweiz beträgt 7 088 000 Menschen. Das macht bei der Fläche der Schweiz (41 285 km²) eine Bevölkerungsdichte von 172 Menschen pro km² (Vergleich Österreich: 96/ km²)

1980 waren 47,6 Prozent der Bevölkerung katholisch und 44,3 Prozent evangelisch. Die Altkatholiken und Juden bilden mit jeweils 0,3 Prozent eine Minderheit. Die katholische Kirche ist in sechs Bistümer eingeteilt. Die evangelischen Kirchen sind im Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund zusammengeschlossen.

1.5 Sprachen  |  |

Eine besondere Eigenschaft der Schweiz ist die Teilung des Landes in drei Sprachräume: den deutschen im Norden, Zentrum und Osten, den französischen im Westen und den italienischen Sprachraum im Süden, wobei innerhalb des deutschen auch die Gebiete der Rätoromanen liegen, deren Sprache seit 1938 als vierte Landessprache anerkannt wurde.

Rund drei Viertel der Schweizer sprechen deutsch, ein fünftel französisch, vier Prozent italienisch und knapp ein Prozent rätoromanisch. Alle vier Sprachen sind im ganzen Land für den Amtsgebrauch anerkannt.

1.6 Politisches System  |  |

Nach der Verfassung vom 29.5.1874 ist die Schweiz ein demokratischer Bundesstaat mit 26 Kantonen. Die Gesetzgebung liegt bei der Bundesversammlung.

1.6.1 Kantone  |  |

Das besondere an der Politik der Schweiz sind die 26 Kantone, die mehr oder weniger selbständig sind. Alle Kantone sind Mitglied der Eidgenossenschaft und dennoch weitgehend autonom und organisieren sich selbst. So hat jeder Kanton eine eigene Verfassung, ein Parlament, eine Regierung, eigene Gerichte und eigene Polizei. Auch das Schulsystem wird von den Kantonen organisiert. Natürlich gibt es bestimmte Richtlinien, die von der Bundesregierung festgelegt werden.

In den 3029 kleineren Gemeinden ist noch die Gemeindeversammlung aller Stimmberechtigten die gesetzgebende Behörde, also die Legislative. Das Volk wählt auch die Exekutive, also die vollziehende Gewalt, den sogenannten Gemeinde- oder Stadtrat. Eines dieser Mitglieder, der Bürgermeister (Gemeindepräsident, Gemeindeammann oder Stadtpräsident) erfüllt die Repräsentationsaufgabe. Er leitet Sitzungen, ist Sprecher des Rats und gilt als Ansprechpartner.

1.6.2 Bundesregierung  |  |

Die Bundesregierung besteht aus der Bundesversammlung, und die Bundesversammlung besteht aus dem Nationalrat und dem Ständerat.

- Der Nationalrat wird aus 200 Abgeordneten des Schweizer Volkes gebildet. Die Sitze werden unter den Kantonen und Halbkantonen im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl verteilt, wobei jeder Kanton Anspruch auf mindestens einen Sitz hat. Wahlberechtigt und wählbar ist jeder, der das 17. Lebensjahr vollendet hat, also 18 Jahre alt ist. Die Nationalratswahlen werden nach den Grundsätzen des allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahlrechts abgehalten. Wahlsystem ist das Verhältniswahlrecht (die Plätze werden prozentual auf die Abgeordneten verteilt), wobei jedes Kanton einen eigenen Wahlkreis bildet.

- Der Ständerat besteht aus 46 Abgeordneten, 2 Abgeordnete für jeden Kanton und einen für jeden Halbkanton. Die Abgeordneten für den Ständerat werden nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt, das heißt der Kandidat, der in seinem Kanton die meisten Stimmen bekommt, wird damit in die Bundesversammlung gewählt. Die Abgeordneten werden für vier Jahre gewählt.

- Die Schweizer Regierung, der Bundesrat, besteht aus sieben Mitgliedern, die für vier Jahre von der Bundesversammlung gewählt werden. Aus dem Bundesrat wird jährlich Mitte Dezember ein Bundespräsident gewählt. Der Bundespräsident ist nicht das Staatsoberhaupt, sondern er ist Vorsitzender des Bundesrates und repräsentiert die Eidgenossenschaft Schweiz nach außen. Zur Bundesverwaltung gehört die Bundeskanzlei, deren Vorsitzender der Bundespräsident ist; er ist das sogenannte Staatsoberhaupt. Auch die Mitglieder der Bundeskanzlei werden von der Bundesversammlung gewählt, ebenso wie das Bundesgericht.

1.6.3 Gesetzeszuständigkeit Bund - Kantone  |  |

Die Gesetzeszuständigkeit ist zwischen Bund und Kantonen genau aufgeteilt. Auswärtige Angelegenheiten sind grundlegend Sache des Bundes, ebenso wie Verkehr, Zoll, Alkohol, Erlass der Zivil- und Strafgesetze, Finanzen, etc.. Ansonsten gibt es klare Richtlinien, an die sich die einzelnen Kantone zu halten haben, doch wurde ihnen trotzdem genug Freiraum zur Art der Ausführung gelassen.

Bei jedem gesetzgeberischen Beschluss des Bundes (ob Bundesversammlung, Bundesrat oder Bundeskanzlei) kann nach einer Volksabstimmung verlangt werden. Binnen 30 Tagen nach dem Erlass müssen 50 000 Stimmen gesammelt werden oder es müssen sich acht Kantone gegen den Beschluss aussprechen, um ihn zu verhindern.

1.7 Wirtschaft – Überblick  |  |

Eine der wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften der Welt im Überblick; Fakten, Zahlen und Artikel zu Unternehmen, Exporten, Steuerwesen und öffentlichen Finanzen.

Verkehr

Obwohl Weltmeister in Sachen zurückgelegte Bahnkilometer, ist das bevorzugte Transportmittel der Schweizer Bevölkerung das Motorfahrzug. Für den Güterverkehr wird die Verlagerung von der Strasse auf die Schiene angestrebt.

Finanzplatz Schweiz

Mit seinen Banken, Versicherungen und Pensionskassen in der Vermögensverwaltung weltweit führendes Finanzzentrum, das rund zehn Prozent der Wertschöpfung des Landes ausmacht. Die Schweiz setzt globale Standards um und gestaltet diese mit.

Wirtschaftszweige

Die Schweizer Wirtschaft ist dienstleistungsorientiert, verfügt aber auch über einen starken, exportorientierten Industriesektor. Renommiertes Produkt dieses Sektors sind Schweizer Uhren, welche Weltruf haben.

Telekommunikation

Ob über Radio und Fernsehen, Mobil- oder Festnetztelefonie oder dem Internet, die Schweiz kommuniziert technologisch auf höchstem Niveau und wird so zum attraktiven Standort.

Energie

Mithilfe der Energiestrategie 2050 will die Schweiz klimaneutral und unabhängiger von Energieimporten werden: Der Verbrauch soll reduziert und der Anteil erneuerbarer Energien erhöht werden.

Soziale Aspekte

Ein stabiler Arbeitsmarkt mit tiefer Arbeitslosigkeit ermöglicht ein hohes Bruttoinlandprodukt und sichert das Sozialversicherungsnetz sowie das Gesundheitssystem.

https://www.docsity.com/de/docs/landeskunde-schweiz/5448940/ https://www.docsity.com/de/docs/landeskunde-schweiz/5448940/

Die Schweizer Stadt Genf beherbergt über 100 internationale Organisationen, viele UN - Programme und Fonds sowie andere Organisationen.

Diese Liste sind unvollständig, gemäß Sitzstaatabkommen mit dem Gaststaat Schweiz.

Vereinte Nationen (UNO) – Genf beherbergt das Büro der Vereinten Nationen in Genf (UNOG)

Advisory Centre on WTO Law (ACWL)

Sekretariat des Vertrags über den Waffenhandel (ATT)

Europäische Organisation für Kernforschung (CERN)

Gavi die Impfallianz (GAVI)

Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF)

Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi)

Foundation for Innovativte New Diagnostics (FIND)

Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)

Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD)

Globaler Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria (Global Fund)

Cenre for Humanitarian Dialogue (HD Centre)

Internationale Luftverkehrs-Vereinigung? (IATA)

Internationales Büro für Bildung (IBE)

International Electrotechnical Commission (IEC)

Internationale Zivilschutzorganisation (ICDO)

Internationales Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und Internationale Föderation der Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondsgesellschaften

(IFRK) (IFRK)

Internationale Arbeitsorganisation (ILO)

Internationale Organisation für Migration (IOM)

Interparlamentarische Union (IPU)

Internationale Organisation für Normung (ISO)

Internationales Handelszentrum (ITC)

Internationale Fernmeldeunion (ITU)

Medicines for Malaria Venture (MMV)

Schieds- und Schlichtungsgericht der OSZE (OSCE Court)

Südzenter (SC)

Société Internationale de Télécommunication Aéronautique (SITA)

Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV)

Weltwirtschaftsforum (WEF)

Weltgesundheitsorganisation (WHO)

Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)

Weltorganisation für Meteorologie (WMO)

Welthandelsorganisation (WTO)

Weltkirchenrat (WCC)

IT - Hinweis

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_internationalen_Organisationen_in_Genf (3.3.2025) https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_internationalen_Organisationen_in_Genf (3.3.2025)

Der Bundesrat

Politische Bildung in der Schweiz – Gesamtschau

Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 16.4095

Andrea Caroni, 15.12.2016

Bern, November 2018

IT - Hinweis

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54481.pdf (1.3.2025) https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54481.pdf (1.3.2025)

Personenfreizügigkeit – Ihr Funktionieren und der aktuelle Stand

Das Personenfreizügigkeitsabkommen ermöglicht Staatsangehörigen der Schweiz und der Mitgliedstaaten der EU Aufenthaltsort und Arbeitsplatz innerhalb der Staatsgebiete der Vertragsparteien frei auszuwählen.

Paketansatz

Der Paketansatz besteht aus mehreren thematischen Elementen, darunter neue Abkommen und institutionelle Lösungen.

Forschung – eine fruchtbare Zusammenarbeit

Die Sichtbarkeit ihrer Spitzenforschung und eine Stärkung des Forschungsstandorts verdankt die Schweiz auch der fruchtbaren Zusammenarbeit mit der EU im Bereich der wissenschaftlichen Forschung

Schengen/ Dublin – eine gemeinsame Grenze

Das Schengen - Assoziierungsabkommen erleichtert den Reiseverkehr zwischen der Schweiz und der EU, indem Personenkontrollen an den Binnengrenzen des Schengenraums abgeschafft werden.

Wirtschaft und Handel – eine wichtige Partnerschaft

Über die Hälfte der Schweizer Exporte gehen in die EU, zwei Drittel der Importe in die Schweiz kommen aus der EU – die Wichtigkeit guter Wirtschaftsbeziehungen ist eminent

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (Brexit) und «Mind the gap»-Strategie des Bundesrates

Der Austritt des Vereinigten Königreichs (UK) hat auch Konsequenzen für die Schweiz, da die Beziehungen zwischen der Schweiz und dem UK derzeit weitgehend durch die bilateralen Abkommen Schweiz - EU geregelt werden.

IT - Hinweis

https://www.eda.admin.ch/missions/mission-eu-brussels/de/home/dossiers.html (1.3.2025) https://www.eda.admin.ch/missions/mission-eu-brussels/de/home/dossiers.html (1.3.2025)

4 Kulturerbe  |  |

Die Kultur der Schweiz bezeichnet die Vielzahl von kulturellen Eigenheiten, die allein für die Schweiz typisch sind oder von außerhalb betrachtet als typisch schweizerisch angesehen werden. Dazu gehören zum Beispiel die Schweizer Calvinistische Arbeitsethik, die nicht nur die Präzision der Schweizer Uhren und Maschinen förderte, sondern auch hohe Ansprüche an Käse oder Schokolade stellt.

Durch die verschiedenen Sprachen und Eigenheiten der Kantone unterscheiden sich die regionalen Kulturen teilweise stark voneinander und lassen sich kulturwissenschaftlich – mit Ausnahme der rätoromanischen Kultur – den überstaatlichen deutschen, französischen und italienischen Kultur- und Sprachräumen zuordnen.

Allerdings ist durch die erhöhte Mobilität zwischen den Sprachregionen und teils bewusste Abgrenzung gegenüber den Kulturen der großen Nachbarländer nicht nur von sprachregionalen Identitäten, sondern auch einer gesamtschweizerischen kulturellen Identität auszugehen.

Viele Künstler, Wissenschaftler, Ingenieure und Architekten, Hoteliers und Zuckerbäcker sowie Angehörige anderer Berufszweige, die in ihrer Not aus der Schweiz auswanderten wie zum Beispiel während der Hungersnot in den Jahren 1816/17 wurden bekannt. Andererseits zog die politische Neutralität der Schweiz auch Künstler und insbesondere Schriftsteller aus anderen Ländern an wie Georg Büchner, Hermann Hesse, Thomas Mann, Erich Maria Remarque, Paul Klee, Meret Oppenheim oder den Maler Ernst Ludwig Kirchner.

4.1 Baukultur  |  |

Der wohl bekannteste und bedeutendste Schweizer Architekt ist Le Corbusier. Atelier 5, Mario Botta und Diener und Diener sind weitere bekannte Schweizer Architekten der Gegenwart, welche die moderne Architektur im Ausland mitgeprägt haben. Die Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron (Herzog und de Meuron) haben sich in den vergangenen Jahren unter anderem mit dem Gebäude der Tate Modern in London oder dem Nationalstadion ("Vogelnest") in Peking einen Namen gemacht und den Pritzker - Preis erhalten.

Peter Zumthor, dessen bekanntester Bau das Thermalbad in Vals ist, ist ebenfalls Pritzker - Preis - Träger. Im Jahr 1928 entstand in Dornach bei Basel das Goetheanum, einer der ersten Stahlbetonbauten, der mit seiner skulpturalen Gestalt bis heute zu den bekannten Bauten des Expressionismus und der Organischen Architektur gezählt wird.

Die neutrale Schweiz wurde – mit Ausnahme der Stadt Schaffhausen (Bombardierung Schaffhausens im Zweiten Weltkrieg) – beinahe vollständig von den großen zerstörerischen Kriegen der Neuzeit verschont. Deshalb blieb im ganzen Land bis heute viel historische Bausubstanz erhalten.

In den aufstrebenden Städten des 11. und 12. Jahrhunderts wurde intensiv gebaut. Neue Kirchen entstanden in Städten, Dörfern und Klöstern. Alle fünf Bischofskirchen der damaligen Zeit auf dem Gebiet der heutigen Schweiz (Basel, Chur, Genf, Lausanne, Sitten) wurden in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts neu erbaut. Neben dem voll entfalteten Formenrepertoire der Romanik wurde aber bereits deren Ablösung durch die Gotik sichtbar. Der Stil der Romanik findet sich in der Schweiz u. a. im Basler Münster, in der Kathedrale Unsere Lieben Frau in Sitten, in der Kathedrale St. Maria Himmelfahrt in Chur und in der Kathedrale St. Peter in Genf. Das Münster zu Allerheiligen in Schaffhausen gilt heute als der grösste romanische Sakralbau der Schweiz.

Im Gebiet der heutigen Schweiz manifestierte sich die Gotik außerordentlich früh. Die ab 1190 erbaute Kathedrale Notre - Dame in Lausanne gilt heute als eines der bedeutendsten gotischen Bauwerke in der Schweiz.

Die Klosterkirche von Einsiedeln sowie die Stiftskirche in St. Gallen und die St. Ursenkathedrale in Solothurn wurden im üppigen Barock erbaut.

Die ältesten Holzhäuser in Europa stehen im Kanton Schwyz. Die Häuser Nideröst (1176) und Bethlehem (1287) wurden als Blockhaus aus qualitativ bestem Fichten - Kernholz noch vor der Gründung der Alten Eidgenossenschaft erbaut. In der Gegend zwischen Arth und dem Muotatal stehen nachweislich über ein Dutzend der uralten Holzhäuser. Gemäß neuen Forschungsergebnissen war es den Hausbesitzern damals möglich, bei einem Umzug in ein Nachbardorf die Häuser in ihre einzelnen Balken zu zerlegen und mitzunehmen. Fachleute sprechen von der mit Abstand ältesten Holzhausgruppe in ganz Europa.

Für die Entstehung monumentaler Renaissance-, Barock- und Rokokoschlösser fehlten in der Schweiz die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen. Einige der wenigen Ausnahmen waren die fürstbischöfliche Residenz in Chur, die bischöfliche Residenz in Pruntrut sowie die Fürstabtei St. Gallen. Die Schlösser in der Schweiz gehen meist auf mittelalterliche Burgen zurück. In der Zeit zwischen dem 10. und dem 15. Jahrhundert sind im Gebiet der heutigen Schweiz ca. 2000 Burgen meist durch edelfreie oder gräfische Familiengruppen, durch den Kleinadel oder Rittersleute erbaut worden. Die eidgenössischen Orte übten bei der Umgestaltung ihrer als Landvogteien genutzten Schlösser sparsame Zurückhaltung aus. Dadurch blieb wertvolle mittelalterliche Bausubstanz erhalten. Im Gegensatz dazu entfaltete die ländliche und v. a. die städtische Oberschicht, die sogenannten Patrizier, eine rege private Bautätigkeit bei der Errichtung repräsentativer Landsitze. Zu den bekanntesten Schlössern des Landes zählen heute Schloss Chillon, Schloss Thun, das Wasserschloss Bottmingen, die Habsburg, Schloss Tarasp, Schloss Grandson und Schloss Sargans. Die drei Burgen von Bellinzona gehören zum UNESCO - Welterbe.

Moderne Waffentechniken machten die mittelalterlichen städtischen Befestigungsanlagen im 18. Jahrhundert nutzlos. Das Schleifen der Stadtbefestigungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ging mit Stadterweiterungen im Zuge der beginnenden Industrialisierung einher. Straßen- und besonders der Eisenbahnbau sprengten die Stadtmauern und verdrängten die turmbesetzten Verteidigungsringe und Schanzenanlagen. Einige Orte konnten ihre mittelalterlichen Befestigungsanlagen bewahren, so etwa das Städtchen Murten. In anderen Städten blieben nur einzelne wenige Teile der Befestigungen erhalten wie der Zytglogge - Turm in Bern, das Spalentor in Basel oder der Munot in Schaffhausen. In dieser Zeit wurde in Zürich auch die Bahnhofstrasse durch Zuschütten des Fröschengrabens angelegt.

Im jungen Bundesstaat des ausgehenden 19. Jahrhunderts war die Rückbesinnung auf die eigene Geschichte von großer Bedeutung. Diese Rückbesinnung führte in der Architektur zur Verwendung historischer Stilelemente und ihre Verschmelzung zu einem neuen Ganzen. Für einige Jahrzehnte hat sich in der Schweiz der Historismus als neuer Baustil durchgesetzt. Zu den bekanntesten Gebäuden dieser Zeit gehört das Bundeshaus in Bern (1852–1902), die Elisabethenkirche in Basel (1857–1864), das Stadthaus in Winterthur (1865–1869), der Hauptbahnhof Zürich (1870–1871), das Historische Museum Bern (1892–1894) sowie das Schweizerische Landesmuseum in Zürich (1897).

Im 20. Jahrhundert wurden vereinzelt auch Gebäude im neoklassizistischen Stil erstellt, so 1903 das Stadttheater Bern und Anfang der dreißiger Jahre das Palais des Nations in Genf. Zwischen 1922 und 1927 entstand in Lausanne das Bundesgerichtsgebäude im klassizistischen Stil.

Die bäuerliche Baukultur hat eine reiche Zahl verschiedener Baustile hervorgebracht, jeweils bestens angepasst an die verschiedenen Landschaften und klimatischen Bedingungen. Die Dörfer der Ostschweiz sind geprägt durch die typischen Riegelbauten, im Wallis dominieren die von der Sonne dunkel gebrannten Blockhäuser (z. B. in Grimentz), im Berner Mittelland sind die Bauernhäuser mit den weit ausladenden Dächern, den typischen Ründen, überall anzutreffen, und die reich mit Sgraffiti geschmückten Häuser gehören unverkennbar in jedes Engadiner Dorf (etwa in Ardez). Einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Bauernhaustypen der Schweiz bietet das Freilichtmuseum Ballenberg mit seinen mehr als 100 Originalexponaten.

2013 kürte der Schweizer Heimatschutz (SHS) 50 herausragende Bauobjekte aus der Zeit zwischen 1960 und 1975 als Zeugen der jüngeren Baukultur, so zum Beispiel die beiden Großüberbauungen Telli in Aarau und die Cité du Lignon in Vernier. Objekte aus dieser Zeit prägen viele Gemeinden der Schweiz, gelten jedoch häufig immer noch als Bausünden oder «Energieschleudern». Eine Auseinandersetzung mit der Baukultur dieser Epoche hat kaum stattgefunden.[461]

Der Wakkerpreis ist ein seit 1972 durch den Schweizer Heimatschutz verliehener Preis, mit dem politische Gemeinden für beispielhaften Ortsbildschutz ausgezeichnet werden. Die erste Auszeichnung erhielt das Städtchen Stein am Rhein für sein auf mittelalterlichem Grundriss gewachsenes und hervorragend erhalten gebliebenes Stadtbild.[462]

4.2 Bildkunst  |  |

Im 16. Jahrhundert hat der Protestantismus die Bildkunst der Schweiz stark beeinflusst. Seither konnten sich einige Schweizer Künstler international durchsetzen.

- Johann Heinrich Füssli erlangte im 18. Jahrhundert in England unter dem Namen Henry Fuseli beachtlichen Ruhm mit seinen grotesk - fantastischen Bildern.

- Aus dem 19. Jahrhundert sind unter anderem Arnold Böcklin, Albert Anker und Ferdinand Hodler zu nennen.

- Alberto Giacometti und HR Giger wurden im 20. Jahrhundert international bekannt. Jean Tinguely hat Menschen mit komplexen bewegenden Skulpturen aus Altmetall fasziniert. Paul Klee wird manchmal als der bedeutendste Maler der Schweiz gefeiert. Die Farbenlehre von Johannes Itten gilt als herausragendes Standardwerk. Sophie Taeuber - Arp gehört als Vertreterin der konkreten, rhythmisch - geometrischen Kunst zu den herausragenden abstrakten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts.

4.3 Theater  |  |

Das Schauspielhaus Zürich gilt als eines der bedeutendsten deutschsprachigen Theater. Zahlreiche Stücke von Bertolt Brecht erlebten hier ihre Uraufführung. Auch die meisten Stücke von Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt wurden hier uraufgeführt. In den Jahren 2002 und 2003 wurde es von den Kritikern der Zeitschrift Theater heute zum Theater des Jahres gewählt.

Das 1891 eröffnete Opernhaus Zürich ist ebenfalls Ort vieler Erst- und Uraufführungen. So sind internationale Opernstars regelmäßig Gast auf der Zürcher Opernbühne. Anfänglich wurden auch Sprech- und Musiktheater aufgeführt. Nach der Eröffnung des Schauspielhauses beschränkte sich das Opernhaus jedoch auf Oper, Operette und Ballett.

Weitere Theater von Bedeutung sind das Theater Basel, das Grand Théâtre de Genève, das Stadttheater Bern sowie das Cabaret Voltaire, der Geburtsort des Dadaismus.

Der seit 1957 jährlich von der Schweizerischen Gesellschaft für Theaterkultur (SGTK) vergebene Hans - Reinhart - Ring gilt als die höchste Auszeichnung im Theaterleben der Schweiz.

4.4 Musik  |  |

Die Geschichte der Musik in der Schweiz wurde durch zwei Faktoren geprägt: Durch das Fehlen von Fürstenhöfen und Großstädten gab es in früheren Jahrhunderten keine stilprägenden Zentren. Außerdem wurde in der mehrsprachigen Schweiz die Musik durch die umliegenden Kulturkreise maßgeblich beeinflusst. Deshalb entstand nie ein eigenständiger Schweizer Musikstil.

Im 20. Jahrhundert brachte das Land eine Anzahl von bekannten Komponisten der klassischen Moderne hervor. Arthur Honegger, Othmar Schoeck und Frank Martin haben es alle zu internationalem Ruhm gebracht.

Seit den fünfziger Jahren besteht eine lebendige Musikszene aus dem Pop- und Rockbereich. Vor allem seit den späten siebziger Jahren etablierte sich in der Deutschschweiz mehr und mehr die Pop-/ Rockmusik mit Dialekttexten (Mundartrock). Vorläufer dieser Musik waren in den 1960er Jahren die Berner Troubadours. Sie trugen ihre eigenen Lieder in Dialekt vor und begleiteten sich meist selbst auf der Gitarre. Der bekannteste dieser Musikpoeten war Mani Matter. Heute finden sich Mundarttexte in allen Bereichen der Musik. Bekannte Mundartsänger sind bzw. waren Polo Hofer, Toni Vescoli, Züri West, Patent Ochsner, Endo Anaconda, Peter Reber, Trio Eugster, Vera Kaa, Dodo Hug, Sina, Gölä, Plüsch, Mash, Florian Ast, Sandee und Adrian Stern.

Den Eurovision Song Contest/ ESC (Schweiz beim Eurovision Song Contest) gewann die Schweiz dreimal: bei der ersten Durchführung 1956 mit Lys Assia, 1988 mit Céline Dion sowie 2024 mit Nemo. Das Trio Peter, Sue und Marc nahm viermal am ESC teil.

Im Hip - Hop erfolgreich sind zum Beispiel die schweizerdeutsch rappenden Greis, Gimma, Bligg, Wurzel 5 und Sektion Kuchikäschtli oder die Westschweizer Stress und Sens Unik mit französischen Texten.

Auch im Ausland erfolgreiche Pop- und Rockmusiker wurden etwa DJ Bo Bo, Patrick Nuo, Stephan Eicher, Krokus, Yello, The Young Gods, Gotthard, Eluveitie, Double, DJ Antoine und Andreas Vollenweider. Unter den im ganzen deutschsprachigen Raum bekannten Musikern und Schlagerstars sind Lys Assia, Vico Torriani, Hazy Osterwald, Paola Felix, Pepe Lienhard, Nella Martinetti, Francine Jordi, Leonard und Beatrice Egli zu erwähnen. Der seit den neunziger Jahren in der Schweiz lebende Rockstar Tina Turner gab, nachdem sie das Schweizer Bürgerrecht erhalten hatte, ihre US - Staatsbürgerschaft zurück.

Einen festen Platz im kulturellen Leben der Schweiz nimmt die Jazz - Musik ein. Die beiden über die Jazz - Szene hinaus bekannten Schweizer Jazz - Leute waren George Gruntz und Claude Nobs. Die Jazz - Festivals von Montreux, Willisau und Lugano gehören international zu den bekanntesten Anlässen ihrer Art.

Die traditionelle Schweizer Volksmusik, die zur alpenländischen Volksmusik gehört, genießt im Land einen hohen Stellenwert. Sie wird auch als Ländlermusik bezeichnet. Typisch schweizerische Instrumente sind das Alphorn und das Schwyzerörgeli, aber auch Geige, Bassgeige und Klarinette sind häufig. Im Gegensatz zum übrigen deutschsprachigen Raum bezeichnet Ländler in der Schweiz nicht nur 3/4 - taktige Ländlermelodien, sondern eine zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus der Volksmusik des 19. Jahrhunderts hervorgegangene Tanz- und Unterhaltungsmusik. Instrumentale Schweizer Volksmusik wird in zahlreichen lokalen Gruppen gespielt, die meisten Spieler haben Amateur-Status?, einige sind auch schweizweit bekannt, beispielsweise die Streichmusik Alder, Carlo Brunner oder die Swiss Ländler Gamblers. Die Musik ist überwiegend Tanzmusik wie Ländler oder Schottisch, wird jedoch oft auch ohne Tanzgelegenheit gespielt. Blasmusik - Formationen sind im ganzen Land sehr verbreitet.

Auch der traditionelle Jodelgesang wird in vielen Vereinen gepflegt. Um den Schweizer Jodel besser vom damals populären Tiroler Jodel abgrenzen zu können und um das beinahe verschwundene Alphorn wieder populär zu machen, wurde 1910 der heutige Eidgenössische Jodlerverband gegründet. In regelmäßigen Abständen finden Eidgenössische Feste in verschiedenen Musikrichtungen statt, wie das Eidgenössische Musikfest, das als größtes Blasmusikfestival der Welt gilt.

Die Schweiz ist eine eigentliche Hochburg von Musikfestivals aller Musikrichtungen. In Luzern findet jährlich das internationale Musikfestival statt, das Lucerne Festival. Auch in anderen Orten werden ähnliche Veranstaltungen ausgetragen. Zudem finden jeden Sommer zahlreiche Open - Air - Veranstaltungen statt wie das Gurtenfestival, das Paléo Festival oder das Open Air St. Gallen. Die jährlich stattfindende Zürcher Street Parade mit gegen einer Million Besuchern ist die weltweit größte Techno - Veranstaltung.

Die Schweizerische Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik (SUISA) vertritt die Nutzungsrechte aus dem Urheberrecht von Komponisten, Textdichtern und Verlegern von Musikwerken.

4.5 Film  |  |

Die Schweiz hat eine der jüngsten Filmgeschichten in Europa. Erst in den dreißiger Jahren und nur durch die Einwanderung von ambitionierten Künstlern und Unternehmern konnte eine Schweizer Filmszene überhaupt erst entstehen. Am bedeutsamsten waren in der frühen Tonfilmära bis etwa 1950 die aus Österreich stammenden Lazar Wechsler, der die Praesens - Film gründete, die damals einzige bedeutende Filmproduktionsgesellschaft, und Leopold Lindtberg, der produktivster und erfolgreichster Regisseur der Praesens - Film war, die insgesamt vier Oscars und Auszeichnungen an allen international bedeutsamen Festivals gewann.

Wie in allen europäischen Ländern ist auch in der Schweiz das Filmschaffen heute auf staatliche Filmförderung angewiesen. Die Fördermittel reichen jedoch nur für einen geringen jährlichen Filmausstoß. In der jüngeren Geschichte schafften es daher nur wenige Schweizer Filme zu internationaler Bekanntheit. Mangels konkurrenzfähiger Alternativen sind in allen Sprachgebieten der Schweiz US - amerikanische Filme und Fernsehserien stark verbreitet. Im Kino überwiegen die US - amerikanischen Produktionen. Die Eintrittspreise zählen zu den höchsten Europas.

Der vermutlich bekannteste Film aus Schweizer Produktion ist Die Schweizermacher. Weitere Komödien, die viel Beachtung fanden, sind Beresina oder Die letzten Tage der Schweiz von Daniel Schmid und Gekauftes Glück von Urs Odermatt. Im Gegensatz dazu ist das Werk Höhenfeuer von Fredi M. Murer sehr viel ernster: Es handelt von Inzest in abgelegenen Bergregionen. Ebenfalls in ländlicher Umgebung spielen Kleine Fluchten von Yves Yersin. Einen Oscar gewann 1991 die Reise der Hoffnung von Xavier Koller. Dieser Film handelt von einer kurdischen Familie, die auf der Suche nach einem besseren Leben in die Schweiz flieht. Weitere Erfolge konnten auch verschiedene Filme mit Schweizer Beteiligung verzeichnen. So erhielt die Hauptdarstellerin (Halle Berry) des Films Monster’s Ball des Schweizer Regisseurs Marc Forster für ihre Rolle einen Oscar. Jüngste Erfolge konnte das Schweizer Filmwesen etwa mit Mein Name ist Eugen, Heidi und Schellen - Ursli erzielen.

Der erfolgreichste Schweizer im internationalen Filmgeschäft ist der Produzent Arthur Cohn, der bereits viermal für einen Oscar nominiert war und dabei drei Oscars in der Kategorie Bester Dokumentarfilm gewonnen hat.

Der Schweizer Filmpreis wird jeweils an den Solothurner Filmtagen Ende Januar verliehen. Alljährlich im August findet zudem das Internationale Filmfestival von Locarno statt, eines der bedeutendsten internationalen Filmfestivals weltweit. Das jüngste Festival ist das Zürich Film Festival, das 2005 zum ersten Mal stattfand.

4.6 Literatur  |  |

Da die Schweiz vier Landessprachen besitzt, werden oft vier Bereiche unterschieden: die Literatur der deutsch-, französisch-, italienischsprachigen und der rätoromanischen Schweiz. Bereits im Mittelalter gab es literarisches Schaffen in verschiedenen Klöstern: Im Kloster Muri entstand um 1250 das älteste deutschsprachige Osterspiel und das erste Weihnachtsspiel etwas später in St. Gallen.

Obwohl die deutschsprachige Schweizer Literatur immer im Schatten Deutschlands stand, gibt es Werke, die im ganzen deutschen Sprachraum bekannt sind, darunter jene von Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, Friedrich Glauser, Jeremias Gotthelf, Hermann Hesse, Gottfried Keller, Pedro Lenz, Conrad Ferdinand Meyer, Adolf Muschg und Johanna Spyri. Neben der dominierenden Schweizer hochdeutschen Literatur gibt es auch bedeutende Repräsentanten der Schweizer Mundartliteratur wie Ernst Burren, Pedro Lenz oder Kurt Marti. Die Bestseller des frankophonen Joël Dicker wurden in über 40 Sprachen übersetzt und in Millionenauflagen verkauft.

Bedeutende Literaturveranstaltungen in der Schweiz sind die Solothurner Literaturtage und das Buch- und Literaturfestival Basel.

4.7 Museen  |  |

Gemäß der Museumsstatistik des Bundesamts für Kultur (BAK) verzeichneten die 1111 Schweizer Museen 2015 über 12 Millionen Eintritte.

Das Kunstmuseum Basel wurde 1661 eröffnet und ist damit das älteste öffentliche Museum in Europa. Seinen Ursprung hat es im Kabinett der Familie Amerbach, das eine Sammlung weltberühmter Gemälde umfasste sowie den Nachlass von Erasmus von Rotterdam.

Das Kunsthaus Zürich besitzt die bedeutendste Sammlung von Werken Alberto Giacomettis, dazu die größte Munch - Sammlung außerhalb Norwegens. Das Kunstmuseum Bern beherbergt Werke aus acht Jahrhunderten.

Bekannt für moderne und Gegenwartskunst ist die Fondation Beyeler in Riehen bei Basel. Es ist das meistbesuchte Kunstmuseum der Schweiz.

Das Schweizerische Nationalmuseum hat seinen Hauptsitz im Landesmuseum Zürich und beherbergt die größte kulturgeschichtliche Sammlung der Schweiz. Sie umfasst sämtliche Epochen von der Urgeschichte bis zum 21. Jahrhundert. Seit dem Jahr 1998 befindet sich in Prangins im Kanton Waadt im Schloss Prangins der Westschweizer Sitz des Schweizerischen Nationalmuseums. Es legt seinen Schwerpunkt auf die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz im 18. und 19. Jahrhundert.

Das zweitgrößte historische Museum der Schweiz ist das Historische Museum Bern mit 250'000 Objekten verschiedenster Herkunft. Erwähnenswert sind insbesondere die Burgunderteppiche, die während der Burgunderkriege dem burgundischen Herzog Karl dem Kühnen abgenommen wurden.

Ein weiteres Museum von Bedeutung ist das Anatomische Museum Basel. Dieses zeigt Originalpräparate und Wachsmodelle von menschlichen Körperbereichen und Organen. Darunter befindet sich das älteste anatomische Präparat der Welt, ein 1543 präpariertes Skelett.

Das meistbesuchte Museum der Schweiz ist das Verkehrshaus in Luzern mit seiner grossen Sammlung an Lokomotiven, Autos, Schiffen und Flugzeugen.

Das Technorama in Winterthur ist das größte Science Center (Technikmuseum) der Schweiz. Es führt zahlreiche Experimente vor, die den Besuchern technische und naturwissenschaftliche Zusammenhänge näherbringen.

Das Jüdische Museum der Schweiz in Basel ist das nationale Museum für jüdische Religions- und Alltagsgeschichte. Mit seiner Gründung im Jahr 1966 in Basel ist es das erste Museum seiner Art im deutschsprachigen Raum nach dem Zweiten Weltkrieg.

In der Westschweiz thematisieren einige Museen internationale Organisationen. Das Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondmuseum in Genf dokumentiert die Geschichte der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond - Bewegung, und das Olympische Museum in Lausanne dokumentiert die neuzeitliche olympische Bewegung seit 1896.

4.8 Eidgenössische Feste  |  |

Zu den wichtigsten eidgenössischen Festen zählt das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest, das Eidgenössische Jodlerfest, das Eidgenössische Turnfest und das Eidgenössische Feldschiessen.

Der Wunsch nach nationalen Festen kam bereits 1799 während der Zeit der Helvetischen Republik auf. Die Unspunnenfeste von 1805 und 1808 gelten als Vorläufer der eidgenössischen Feste. Das erste eidgenössische Fest war 1824 das Eidgenössische Schützenfest. Im 19. Jahrhundert spielten die aufkommenden, föderalistisch durch Vereine und Verbände organisierten eidgenössischen Feste eine wichtige Rolle beim Aufbau der Willensnation und des Bundesstaates. Die gemeinsamen Feste drücken die Verbundenheit aller Teilnehmer aus, obgleich diese verschiedenen sprachlichen, kulturellen Gruppen oder Konfessionen angehörten.

Heute sind die in regelmäßigen Abständen stattfindenden eidgenössischen Feste ein beliebter Treffpunkt für Sportler und Musiker aus allen Landesteilen und bilden für viele Vereine den Höhepunkt in ihrem Vereinsleben.

4.9 Landesausstellungen und Gartenschauen  |  |

Seit Bestehen des Bundesstaates wurden die folgenden sechs Landesausstellungen durchgeführt:

1883 in Zürich (Schweizerische Landesausstellung 1883)

1896 in Genf

1914 in Bern (Schweizerische Landesausstellung 1914)

1939 in Zürich (Landi)

1964 in Lausanne (Expo 64)

2002 in Biel/ Bienne, Neuenburg, Yverdon - les - Bains und Murten

1991 fanden anlässlich der Feierlichkeiten zum 700-Jahr-Jubiläum der Eidgenossenschaft dezentrale Feiern in allen Landesteilen statt, so auch die nationale Forschungsausstellung Heureka in Zürich.

Mit der G59 fand 1959 in Zürich die erste von bisher zwei Gartenbau - Ausstellungen statt. 1980 folgte um Basel die Grün 80.

IT - Hinweis

https://de.wikipedia.org/wiki/Kultur_der_Schweiz (2.3.2025) https://de.wikipedia.org/wiki/Kultur_der_Schweiz (2.3.2025)

Schweizerinnen und Schweizer mögen sportliche Aktivitäten, namentlich im Freien. Etwa 75 Prozent der Bevölkerung treiben regelmäßig Sport. Die Schweizer Sportlandschaft ist vielfältig. Neben den bekannten Sportarten gibt es auch traditionelle Sportarten, die im Ausland wahrscheinlich kaum jemand kennt.

Die Schweizer Bevölkerung ist besonders sportlich, auch im europäischen Vergleich. Nur 16 Prozent der in der Schweiz wohnhaften Personen bezeichnen sich als unsportlich.

In der Schweiz gibt es rund 19 000 Sportvereine und zwei Millionen lizenzierte Sportlerinnen und Sportler. Ein Viertel der Schweizer Wohnbevölkerung im Alter von 5 bis 74 Jahren treibt Sport in einem Verein.

In der Schweiz gibt es 32000 Sportanlagen und 980 Fitnesscenter.

Seit Beginn der modernen Olympischen Spiele haben Schweizer Athletinnen und Athleten 205 Medaillen in den Sommersportarten und 153 in den Wintersportarten gewonnen.

Die Schweiz gehört bei den Olympischen Winterspielen zu den zehn erfolgreichsten Nationen und bei den Olympischen Sommerspielen zu den Top 25.

Roger Federer ist der international bekannteste Schweizer Sportler. Mit seinen 20 Grand - Slam - Titeln und 103 Turniersiegen gehört er zu den erfolgreichsten Sportlern der Welt.

Mehr als 40 internationale Sportverbände und -organisationen haben ihren Sitz in der Schweiz, mehrheitlich im Kanton Waadt.

In der Schweiz gibt es gut 2400 Seilbahnen, 51 Prozent davon sind Skilifte.

Ski Alpin ist die Disziplin, in der die Schweiz die meisten Medaillen bei Olympischen Spielen gewonnen hat: 66, gefolgt von Kunstturnen mit 49 Medaillen.

Mehr als 850 Eishockeymannschaften tragen jährlich fast 11 000 Spiele aus.

Fußball ist die beliebteste Sportart in der Schweiz. Jedes Wochenende werden etwa 10 000 Fußballspiele ausgetragen. In der Schweiz gibt es über 1300 Fußballvereine und über 270 000 lizenzierte Spielerinnen und Spieler (davon 9 Prozent Frauen und 63 Prozent Juniorinnen/ Junioren).

In der Schweiz gibt es einige traditionelle Sportarten, die im Ausland wahrscheinlich kaum jemand kennt: Schwingen (auch Hosenlupf genannt) ist eine in der Schweiz ausgeübte Sportart.

IT - Hinweis

https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/de/home/gesellschaft/sport-und-freizeit/sport-und-freizeit---fakten-und-zahlen.html (3.3.2025) https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/de/home/gesellschaft/sport-und-freizeit/sport-und-freizeit---fakten-und-zahlen.html (3.3.2025)

Dokumentation  |  |

Literaturhinweise/ Auswahl  |  |

Bürgler B. - Gautschi P.(2017): Historisches Lernen und Politische Bildung in der Deutschschweiz auf der Sekundarstufe I, in: Hellmuth Th. (Hrsg.): Poltische Bildung im Fächerverbund, Schwalbach, 144

Europarats - Charta zur Politischen Bildung und Menschenrechtsbildung, in: Lötscher A. - Schneider Cl. - Ziegler B. (Hrsg.) (2016): Was soll Politische Bildung? Elf Konzeptionen von 1799 bis heute, Bern, 204 - 206

Graf D. - Stern M. (2018): Agenda für eine digitale Demokratie. Chancen, Gefahren, Szenarien, Zürich

Sitzler S. (2023): Total alles über die Schweiz, Wien - Bozen

Zum Autor  |  |

APS - Lehrer/ Lehramt für Volks- und Hauptschule (D, GS, GW) sowie Polytechnischer Lehrgang (D, SWZ, Bk); zertifizierter Schüler- und Schulentwicklungsberater; Lehrbeauftragter am Pädagogischen Institut des Landes Tirol/ Berufsorientierung bzw. Mitglied der Lehramtsprüfungskommission für APS - Lehrer/ Landesschulrat für Tirol (1994 - 2003)

Lehrbeauftragter am Institut für Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft/ Universität Wien/ Aus- und Weiterbildung/ Vorberufliche Bildung (1990/ 1991- 2010/2011); Lehrbeauftragter am Sprachförderzentrum des Stadtschulrates Wien/Interkulturelle Kommunikation (2012); Lehrbeauftragter am Fachbereich für Geschichte/ Universität Salzburg/ Lehramt "Geschichte - Sozialkunde - Politische Bildung/ "Didaktik der Politischen Bildung" (2015/ 2016, 2017)

Mitglied der Bildungskommission der Evangelischen Kirche in Österreich A. und H.B. (2000 - 2011), stv. Leiter des Evangelischen Bildungswerks in Tirol (2004 - 2009, 2017 - 2019)

Kursleiter an den VHSn Zell/ See, Saalfelden und Stadt Salzburg - "Freude an Bildung" (2012-2019) und VHS Tirol (2025)

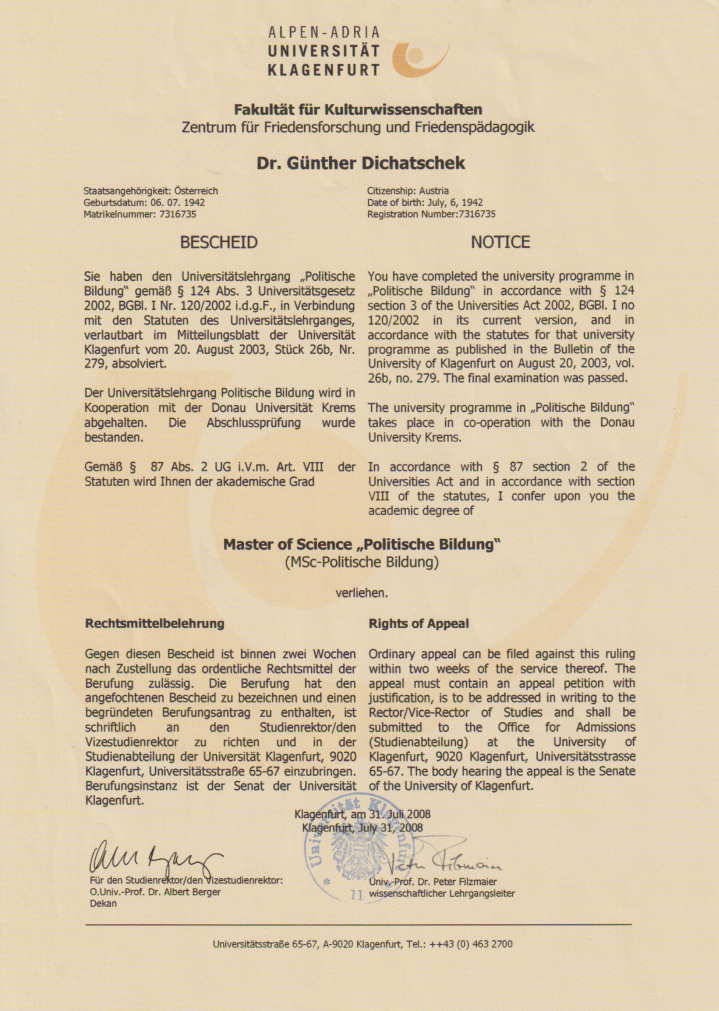

Absolvent des Instituts für Erziehungswissenschaft/ Universität Innsbruck/ Doktorat (1985), des 10. Universitätslehrganges Politische Bildung/ Universität Salzburg - Klagenfurt/ Master (2008), des 6. Universitätslehrganges Interkulturelle Kompetenz/ Universität Salzburg/ Diplom (2012) - des 6. Lehrganges Interkulturelles Konfliktmanagement/ Bundesministerium für Inneres - Österreichischer Integrationsfonds/ Zertifizierung (2010), der Weiterbildungsakademie Österreich/ Diplome (2010), des 1. Lehrganges Ökumene/ Kardinal König - Akademie Wien/ Zertifizierung (2006) - der Personalentwicklung für Mitarbeiter der Universitäten Wien/ Bildungsmanagement/ Zertifizierungen (2008 - 2010) und Salzburg/ 4. Lehrgang für Hochschuldidaktik/ Zertifizierung (2015/2016) - des Online - Kurses "Digitale Werkzeuge für Erwachsenenbildner_innen"/ TU Graz - CONEDU - Werde Digital.at - Bundesministerium für Bildung/ Zertifizierung (2017), des Fernstudiums Erwachsenenbildung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium - Comenius Institut Münster/ Zertifizierung (2018), des Fernstudiums Nachhaltige Entwicklung/ Evangelische Arbeitsstelle Fernstudium - Comenius Institut Münster/ Zertifizierung (2020)

Aufnahme in die Liste der Sachverständigen für den NQR/ Koordinierungsstelle für dem NQR, Wien (2016)

MAIL dichatschek (AT) kitz.net MAIL dichatschek (AT) kitz.net

|