|

Der Aufstieg Asiens

Veränderung (letzte Änderung)

(Autor, Normalansicht)

Verändert: 1316c1316

Quelle Salzburger Nachrichten

|

Quelle Salzburger Nachrichten Online

|

Grundwissen Änderung der Weltordung  |  |

Aspekte einer globalisierten Welt im Kontext Politischer Bildung  |  |

Günther Dichatschek

| | Inhaltsverzeichnis dieser Seite | |

|

|

Vorbemerkung  |  |

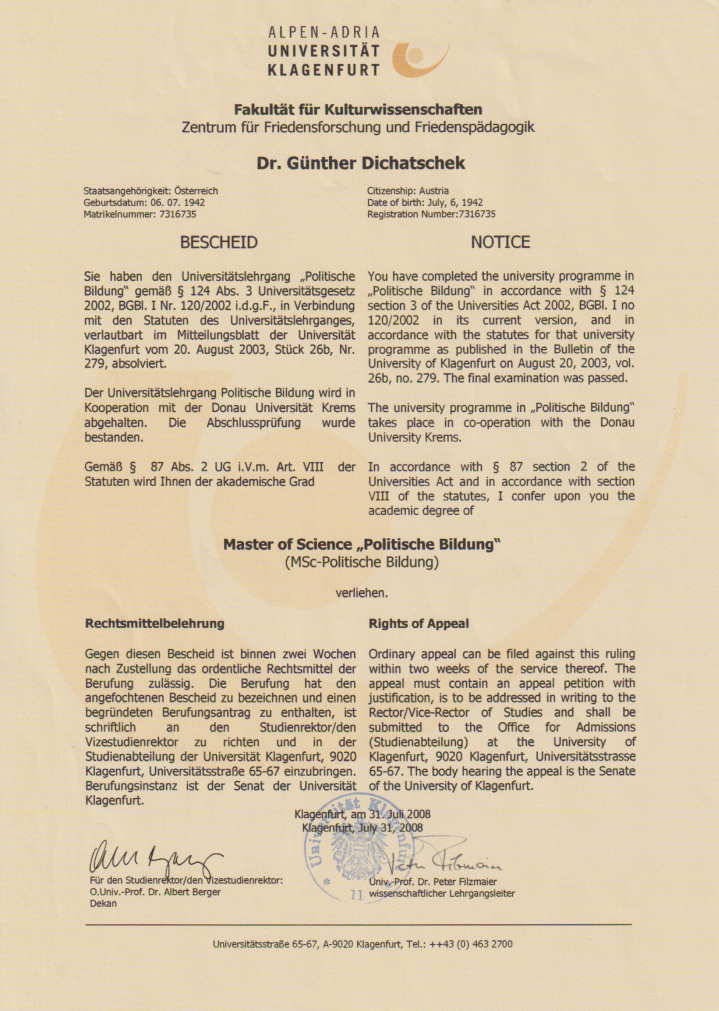

Als erweiterte Seminararbeit des Moduls 5 "Österreichische Außenpolitik und Globalisierung" im 10. Universitätslehrgang Politische Bildung/ Universität Salzburg (2006 - 2008) versteht sich der Beitrag auch als Studie für die Lehrtätigkeit im tertiären und quartären Bildungsbereich.

Zu danken ist der Seminargruppe und den Lehrenden des Universitätslehrganges für anregende Impulse bei der Absolvierung des Universitätslehrganges.

Teil 1 Globale Aspekte  |  |

1 Einleitung  |  |

Multipolarität wird gern als Wunschvorstellung genannt, wenn es um die Weltordnung des 21. Jahrhunderts geht. Doch die Geschichte zeigt: Multipolarität ist ein Übergangszustand, der Instabilität und Krisenanfälligkeit mit sich bringt. Hegemonie hingegen, im besten Falle wohlwollende, ist eine Konstante in der Sicherheitspolitik, denn sie ist für einen längeren Zeitraum stabil.

Der Aufstieg Asiens besonders Chinas, Afrikas und der angebliche Abstieg der USA und viele neue Mächte auf der Weltbühne, das Modewort der Zeit heißt Multipolarität. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob der bipolaren (Kalter Krieg) und unipolaren (USA in den neunziger Jahren) Polarität tatsächlich die viel beschworene multipolare Welt auf Dauer nachfolgt.

Eine Vielzahl von Hinweisen und ein Blick in die Vergangenheit zeigen nämlich, dass sich Multipolarität vor allem durch zwei Eigenschaften auszeichnet: Sie ist instabil und sie ist vorübergehend. Damit ist sie auch problematisch, denn Instabilität und Krisenanfälligkeit sind im Allgemeinen nicht erstrebenswert.

Für die Sicherheitspolitik ist der Faktor Hegemonie entscheidend, im Folgenden weitere Überlegungen >  https://www.baks.bund.de/de/arbeitspapiere/2015/die-maer-von-der-multipolaren-weltordnung-hegemonie-in-der-sicherheitspolitik [4.3.2025]). https://www.baks.bund.de/de/arbeitspapiere/2015/die-maer-von-der-multipolaren-weltordnung-hegemonie-in-der-sicherheitspolitik [4.3.2025]).

1.1 Hegemonie  |  |

Hegemonie klingt zunächst negativ, verbindet man mir ihr doch imperiale Systeme, deren innerer Zusammenhalt auf Autorität und Einschüchterung basiert. Es gibt aber auch den integrierenden Hegemon, der – wie etwa die USA in der NATO – die Souveränität von Nationalstaaten weitgehend respektiert. Dieses hegemoniale System beruht auf Partizipation und Kooperation nach innen.

Zum einen kann man die Ausrichtung der Außen- und Sicherheitspolitik auf eine multipolare Welt (Institutionen, Organisationsstrukturen und Verwendung von Ressourcen) kritisch hinterfragen. Zum anderen ergeben sich Schlussfolgerungen für die außenpolitische Orientierung. Man kann Akzente setzen in den Beziehungen zu potentiellen Hegemonen und multipolaren Foren.

Der Blick in die Geschichte zeigt, dass ein stabiles Machtgefüge meist von Hegemonie geprägt ist. Dabei gilt das Prinzip wonach einzig ein einzelner Staat, der Hegemon, eine sicherheitspolitische Ordnung bereitstellen und aufrechterhalten kann.

Es muss aber nicht immer derselbe Staat Hegemon sein, Wechsel sind möglich. Wenn der alte Hegemon durch einen neuen abgelöst wird, bestimmt eine Phase hegemonialer Transformation die weltweite Sicherheitslage. Diese Umbruchsphase ist von vorübergehender Multipolarität gekennzeichnet, die meist Instabilität und Krisenanfälligkeit nach sich zieht. Gerade mittelgroße Mächte gewinnen in dieser Phase an sicherheitspolitischem Einfluss, allerdings nur vorübergehend. Für diese mittelgroßen Länder eröffnet das eine Wahl zwischen aktiverer Außenpolitik auf regionaler und globaler Ebene einerseits und sicherheitspolitischer Zurückhaltung andererseits.

Die Annahme, dass eine Gruppe solcher Staaten oder internationaler Organisationen im Sinne von Multilateralität bzw. Multipolarität dauerhaft in die Rolle des Hegemon schlüpft und dessen Aufgaben, also die Bereitstellung und Erhaltung einer globalen Sicherheitsarchitektur, übernimmt, erscheint fraglich. Eine multipolare Weltordnung ersetzt nicht die Vorherrschaft eines einzelnen Akteurs, sie ist lediglich charakteristisch für eine Übergangszeit.

1.2 Multipolarität  |  |

Die G 20 gelten als institutionalisierte Multipolarität. Auch wenn diese „Steuerungsgruppe“ in Fragen von Handels-, Wirtschafts-, und Finanzpolitik durchaus Achtungserfolge erzielen konnte, ist ihre sicherheitspolitische Bilanz schwach. Ganz im Gegenteil zur institutionalisierten Hegemonie der NATO und, für die Zeit seines Bestehens, des Warschauer Pakts in sicherheitspolitischen Fragen. Hier garantiert ein Hegemon (die USA bzw. Sowjetunion) Ordnung und Handlungsfähigkeit.

Das Beispiel des Warschauer Pakts zeigt die unmittelbare, schicksalhafte Verknüpfung von Ordnung im internationalen System mit dem Hegemon: Verliert der Hegemon Wille und Fähigkeit zur Aufrechterhaltung seiner Führungsposition, erodiert auch eine Sicherheitsordnung.

Ein historischer Vergleich zeigt, dass zwei Faktoren dabei entscheidend sind. Derzeit öffnet sich ein „Window of Opportunity“ für Staaten, um ihren machtpolitischen Einfluss zu vergrößern oder Grenzen zu verschieben (Russland - Ukraine - Krise, Nahost). Grund dafür ist, dass eine hegemoniale Ordnung, die eine Verschiebung des Status Quo verhindert, vorübergehend nicht vorherrscht. Darüber hinaus begründet die voranschreitende Globalisierung eine enge wirtschaftliche Vernetzung weltweit.

Vor einhundert Jahren, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, drangen aufstrebende Mächte (das Deutsche Reich, Russland, die USA) in globale Machtsphären vor und forderten das ihnen nach eigenem Dafürhalten zustehende Mitspracherecht in der Weltpolitik ein. Der damalige Hegemon Großbritannien befand sich im Abstieg und war nicht mehr in der Lage, diesen Bestrebungen Einhalt zu gebieten und die Weltordnung zu stabilisieren. Auch damals herrschte eine enge wirtschaftliche Verflechtung vor.

In beiden Phasen, am Anfang des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts, zeichnet sich durch den Aufstieg neuer Mächte Multipolarität ab. In beiden Phasen kann die enge wirtschaftliche Verflechtung den Ausbruch von Konflikten nicht verhindern. In beiden Phasen ist die sicherheitspolitische Ordnung instabil und krisenanfällig.

Und in beiden Phasen ist das Unvermögen der internationalen Gemeinschaft, Konflikte zu beenden und in Sicherheitsfragen Stabilität zu wahren, bezeichnend. Kurzum: Beide Phasen zeigen die Charakteristika einer Phase hegemonialer Transformation.

Im letzten Jahrhundert wüteten in Folge von Instabilität und Krisenanfälligkeit zwei Weltkriege, bis der Aufstieg der USA sowie vorübergehend der Sowjetunion als Hegemone die Ordnung wiederherstellte und eine stabile Sicherheitsarchitektur entstand.

Heute zeigen die Krisen und Konflikte in der Ukraine, im Nahen und Mittleren Osten, in Teilen Afrikas und wieder auf die Tagesordnung gehobene Territorialstreitigkeiten in Südostasien exemplarisch, dass die Sicherheitslage instabiler und krisenanfälliger geworden ist. Gleichzeitig versinnbildlicht die folgenlos gebliebene Überschreitung der von den USA gezogenen „Roten Linien“ in Syrien, dass eine hegemoniale Ordnung derzeit nicht mehr existiert.

Ob sich die Konflikte unserer Zeit in historischer Analogie zu den Weltkriegen zu Flächenbränden ausweiten, kann nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden. Zu erwarten ist jedoch, dass die hohe Anzahl derzeitiger Krisen und bewaffneter Konflikte in vielen Weltregionen ein vorübergehendes Phänomen bleibt, das im Zusammenhang mit multipolarer Instabilität steht.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war die Annahme weit verbreitet, dass die USA als „einzig verbliebene Supermacht“ der Hegemon unserer Zeit sind, der die globale Sicherheitsarchitektur in einer unipolaren Welt herstellt und aufrechterhält. Schlagworte wie „end of history“ und „Friedensdividende“ veranschaulichen die damalige Stimmung.

Heute hingegen wird über einen möglichen Abstieg der USA gemutmaßt. Gleichzeitig wird der Aufstieg neuer Mächte viel diskutiert. In erster Linie zählen dazu China, Indien und Brasilien. Zudem werden unter anderem Mexico, Nigeria, Indonesien, die Türkei oder auch Deutschland als dauerhaft einflussreiche Akteure der Zukunft genannt. Dabei wird erwartet, dass sich regionaler Blöcke im machtpolitischen Fahrwasser regionaler Führungsmächte herausbilden und im Ergebnis eine dauerhaft multipolar austarierte Weltordnung entsteht.

Der Ausgang dieser Entwicklung, also welche Staaten auf- und welche absteigen oder welche stagnieren werden, ist nicht vorherzusagen. Klar ist jedoch, dass die Weltordnung im Umbruch ist und der Einfluss von Staaten sich verschiebt. Viele der genannten Länder verfolgen eine selbstbewusste und eigenständige Außenpolitik, die sich vom „Westen“ zunehmend emanzipiert.

Sowohl das Abflauen des Wirtschaftswachstums und politisch unruhige Verhältnisse in Brasilien, Russland oder der Türkei als auch die weiterhin starke Stellung der USA zeigen, dass diese Verschiebung von Einfluss nicht zwangsläufig dauerhaft sein muss. Strategische Veränderungen im Energiesektor, gute Wirtschaftsperspektiven und die demografische Entwicklung weisen sogar darauf hin, dass der vermeintliche Niedergang Amerikas einmal mehr verfrüht verkündet wird. Wenn, dann ist offenbar ein Wechsel im System anzunehmen, ein Systemwechsel hingegen nicht.

Blickt man in die Kristallkugel, so kann die Phase hegemonialer Transformation auf zwei Arten verlaufen: Entweder vollzieht sich die Ablösung des Hegemon langwierig und gewaltfrei oder als gewaltsamer Umsturz in Form globaler Ausscheidungskriege. Dabei schwächen sich die beteiligten Akteure gegenseitig solange, bis ein einzelner nationalstaatlicher Akteur im relativen Verhältnis zu seinen Kontrahenten eine Position erlangt, die ihn zur Ausübung hegemonialer Dominanz befähigt.

Das größte Potential, in Zukunft die globale Sicherheitspolitik zu bestimmen, kann den USA und China beigemessen werden, sowohl einzeln als auch gemeinsam (als G 2). Beide Länder nutzen die Phase hegemonialer Transformation und die vorübergehende Multipolarität, um sich zu positionieren – das zeigen strategische Neuausrichtungen und die Artikulation langfristiger Ambitionen.

Entgegen der weit verbreiteten Ansicht vieler Beobachter und Experten muss die Welt im 21. Jahrhundert nicht unbedingt multipolar sein. Und: Auch wenn eine multipolare Welt gerechter erscheint, ist sie nicht unbedingt friedlicher und sicherer.

Integrierende Hegemonie, die Einbeziehung vieler Akteure unter der Vorherrschaft einer wohlwollenden Führungsmacht, hat in der Vergangenheit langfristig für sicherheitspolitische Stabilität gesorgt. Der Abstieg eines Hegemon hingegen führt zu Instabilität und Krisenanfälligkeit des internationalen Systems – das mögen jene Bedenken, die schon seit langem die Multipolarität als Heilsbringer für Frieden und Gerechtigkeit herbeisehnen.

Teil 2 Globale Transformation  |  |

Die Studie befasst sich mit der globalen Veränderung, die viel diskutiert, unzureichend und wenig verstanden wird. Erklärbar ist der Umstand, denn die Veränderung geht kontinuierlich vor sich (vgl. im Folgenden ZAKARIA 2009, 29 - 32).

2.1 Epochale Entwicklung  |  |

Die Neugestaltung der Welt in Verbindung mit einer Machtverschiebung im politischen, ökonomischen und kulturellen Bereich ergibt sich in drei Epochen.

- Epoche eins mit dem Aufstieg des Westens ab dem 15. Jahrhundert und sich am späten 18. Jahrhundert beschleunigte. Es entstand die Moderne mit den Naturwissenschaften, der Technik, dem Handel, dem Kapitalismus, die landwirtschaftliche und industrielle Revolution sowie politische Vorherrschaft westlicher Länder.

- Epoche zwei war der Aufstieg der USA im 19. Jahrhundert zum mächtigsten Land in der Weltwirtschaft, Politik, Wissenschaft und kulturellem Einfluss seit dem Römischen Reich und übertraf alle Zusammenschlüsse anderer Staaten. Die Vorherrschaft war beispielslos.

- Epoche drei aktuell mit der Veränderung und Machtverschiebung in den letzten Jahrzehnten mit der Entwicklung in Asien, Afrika und Südamerika. Zu nennen sind die großen Kapitalmärkte in ihrer Bedeutung in Indien und China, Südkorea, Malaysia - Brasilien, Argentinien, Mexico - Südafrika.

2.2 Beispielhafte Entwicklungsfaktoren  |  |

Nach ZAKARIA (2009, 3O - 31) weisen bedeutende Faktoren für diese Entwicklung hin

- etwa das höchste Gebäude der Welt aktuell in Taipeh bzw. demnächst in Dubai, die größte Aktiengesellschaft und Fabriken in China, größte Raffinerie in Indien. Auffallend für diese Entwicklung ist der Umstand, dass vor zehn Jahren noch die USA in diesen Kategorien an der Spitze stand.

- Die Widersprüchlichkeit zwischen den Bemühungen um einen Wohlstand und den Anteil derer, die von einem Dollar oder weniger pro Tag leben, zeigt die Statistik. 80 Prozent der Weltbevölkerung leben in Staaten, in denen wohl die Armut sinkt. 50 Länder sind es, in denen die Ärmsten der Armen leben. Die übrigen 142 Staaten versuchen, Armut mit wachsender Volkswirtschaft aufzufangen bzw. zu mildern.

Am Beispiel Asiens und Afrikas sollen im Folgenden Veränderungen der Weltordnung und die Bedeutung Politischer Bildung angeführt werden.

Teil 3 Asien  |  |

3.1 Einleitung  |  |

Der Aufstieg Asiens bestimmt heute die Lage der Weltwirtschaft ebenso wie die großen politischen Fragen der Zeit und viele kulturell -religiöse Einflüsse, denen wir im Alltag unterlegen sind. Die Entwicklung Asiens in den letzten dreißig Jahren ist die Geschichte eines beachtlichen wirtschaftlichen Erfolges und widerspiegelt sich in aktuellen Globalisierungstendenzen, insbesondere mit wirtschaftlichen und technologischen Perspektiven.

Mit 3,5 Milliarden Menschen und einem Bruttoinlandsprodukt/ BIP von 9,7 Billionen US - Dollar bestreitet Asiens 21,6 Prozent des Weltsozialprodukts. Es liefert 28 Prozent der Weltexporte, also der Warenexporte ohne Dienstleistungen (vgl. WELTBANK 2007 a).

3.2 Wirtschaftswachstum  |  |

Asien verfolgt im Gegensatz zu Lateinamerika eine Politik, seine Volkswirtschaften dem internationalen Wettbewerb auszusetzen. Den vier „Tigerstaaten“ Hongkong, Singapur, Südkorea und Taiwan gelang es, ihren Anteil an den Weltmarktexporten von 2 Prozent im Jahre 1969 auf 9,7 Prozent im Jahre 2005 zu steigern. Im gleichen Zeitraum nahm Chinas Anteil an den Weltexporten von 0,7 auf 7,3 Prozent zu. Kennzeichnend ist ebenso eine starke Kapitalanhäufung als zweiter Wachstumsmotor mit einer hohen Sparneigung und ausländischen Direktinvestitionen. Daneben gibt es eine konsequente Öffnung der Volkswirtschaften für den internationalen Wettbewerb mit marktwirtschaftlichen Prinzipien. Entsprechend hoch lagen die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts, die eine Verringerung des Abstands der Länder Asiens zu den USA anzeigen.

Die vier Tigerstaaten haben beim Pro Kopf - Einkommen zum Durchschnitt der OECD aufgeschlossen, wobei eine bedeutende Rolle der sektorale Strukturwandel zu den Dienstleistungen eine Rolle spielte. China weist seit 1980 eine durchschnittlich jährliche BIP - Wachstumsrate von rund 10 Prozent auf, die südostasiatischen Staaten Malaysia, Indonesien und Thailand rund 6 Prozent (vgl. SIEBERT 2007 a, 37).

Das Wachstumsbild ist allerdings zu differenzieren.

- Japan hat nur eine geringe Wachstumsrate. Nach dem Platzen der Wachstumsrate 1990 bei 4,5 Prozent stagniert das Land mit 1,5 Prozent(1991-2005).

- Mit der asiatischen Währungskrise 1997 wurde ein Preis für die strikte Anbindung der asiatischen Währungen an den US - Dollar bezahlt. Diese Währungskrise stellte (für viele asiatische Staaten einen Einschnitt dar. Den vier Tigerstaaten gelang es nicht mehr, zu ihren hohen Wachstumsraten von 7,9 Prozent (1971-1997) zurückzukehren. Mit 4,4 Prozent seit dem Jahre 2000 liegen sie deutlich niedriger.

- Indien als bevölkerungsreichstes Land nach China schaffte es, mit einer wirtschaftlichen Neuorientierung – Aufgabe von Planungselementen und eine größere Rolle von Marktkräften – von 2,8(1970) auf 5,1 Prozent(2005) sich zu steigern. Die Philippinen werden mit einer Rate von 3,7 Prozent im gleichen Zeitraum bereits zu den asiatischen Tigern gezählt (vgl. WELTBANK a 2007).

3.3 Faktoren des asiatischen Wachstumsprozesses  |  |

Asiens wirtschaftliche Zukunft hängt im hohen Maße davon ab, ob es gelingt, die Wachstumskräfte stark zu halten und damit die steigenden Wachstumsprozesse fortzusetzen.

- Zu den verzögernden Elementen Asiens gehört Japan, das etwa die Hälfte des Bruttonationalprodukts des Kontinents ausmacht und Schwierigkeiten hat, auf den ehemaligen höheren Wachstumspfad zurückzufinden.

- Vor allem wird das Wachstum aber von der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas abhängen, das knapp ein Viertel des Bruttosozialprodukts Asiens stellt. Die hohe Sparneigung, die Leistungsbereitschaft der Bevölkerung und unternehmerische Initiative, am Wohlstand teilzunehmen, lassen auf eine Fortsetzung hoher Wachstumsraten schließen. Allerdings gibt es bremsende Faktoren, die zu beachten sind. Das Arbeitsangebot lässt sich kaum noch ausdehnen, woraus sich ein Trend zu höheren Reallöhnen ergibt. Dadurch wird der Vorteil für arbeitsintensive Exportgüter geringer. In der Infrastruktur – etwa beim Verkehr – zeigen sich Engpässe. Eine Sicherheit bei den Arbeitsplätzen ist zunehmend zu beachten und letztlich verlangen gefährliche Umweltunfälle hohe Ausgaben (vgl. SIEBERT 2007 a, 39-40; SIEBERT 2007 b). Insbesondere hier zeigt sich ein verzerrtes Wachstum, weil Chinas Energiehunger Verursacher von Umweltschäden eine entscheidende Rolle spielt.

- Ein großes Problem stellt sich künftig auch in der sozialen Absicherung. Das alte System beruht auf der Absicherung bei Krankheit und im Alter auf den staatlichen Betrieben, die Gesundheitsleistungen und Renten bieten. Durch den zunehmenden Bedeutungsverlust der Staatsbetriebe gibt es einen weitgehenden Verlust sozialer Absicherung in den Bereichen Arbeitslosigkeit, Gesundheit und Alterssicherung, womit sich ein Entwicklungsstand in China ergibt, wie in Europa vor über hundert Jahren besaß. Nunmehr hat China die Chance, bei der sozialen Absicherung stärker auf Elemente der Kapitaldeckung anstatt auf umlagenfinanzierte soziale Absicherung zu setzen. In diesem Zusammenhang ist das zerbrechliche Bankensystem in China zu beachten. Chinesen sparen bei Banken fast ausschließlich in Form von Depositen, die Anklage von Finanzmitteln im Ausland ist untersagt. Umtauschmöglichkeiten in fremde Währung sind auf 20 000 US - Dollar begrenzt. Die hohen Währungsreserven der Vergangenheit sind vor allem zu einer Re-Kapitalisierung? der Banken verwendet worden.

- Diese Problembereiche sozialer Absicherung und wirtschaftlicher Nutzung enthalten politischen Sprengstoff, womit sich zusätzliche Fragen stellen. Offen ist der Problembereich des derzeitig praktizierten Systems der zeitlich begrenzten Nutzungsrechte mit 30 Jahren für landwirtschaftlichen Boden, 50 Jahre für Fabriken und 70 Jahre für Wohnungseigentum. Hier zeigt sich die gering ausgeprägte Rechtsstaatlichkeit, wobei letztlich Kollektive entscheiden. Die entscheidende Frage lautet, inwieweit eine ökonomische Freiheit auf Dauer ein Verlangen nach politischer Freiheit und Partizipation mit sich zieht (vgl. WELTENTWICKLUNGSBERICHT 2007 b, 206).

3.4 Das Innovationspotenzial Asiens  |  |

Den geschilderten Bremseinflüssen eines Wirtschaftswachstums kann ein kräftiges Innovationspotenzial entgegenwirken. Technologisch trifft dies für die meisten Volkswirtschaften Asiens in den letzten drei Jahrzehnten auch zu.

Zu beobachten war die Spezialisierung auf diejenigen Güter, bei denen die Produktionsvorteile aus den Industrienationen abwanderten (Textilien, Stahl, Automobile und Keramik). Mit dieser Phase war auch die Vorstellung von Asien als „Werkbank der Weltwirtschaft“ verbunden. Mit Ausnahme von China haben die meisten Länder die Vorgangsweise des Nachbauens unter Missachtung geistigen Eigentums verlassen. Die führenden Exportländer – China, Korea, Malaysia, Singapur und Taiwan – bestreiten heute rund 20 Prozent der Weltproduktion in der Elektronik. In Asien werden mehr als 70 Prozent der Halbleiterprodukte hergestellt (vgl. ASIAN DEVELOPMENT BANK 2007 – Asian Development Outlook). Hochtechnologie-Exporte? aus den genannten Asienländer erreichen hohe Anteile(31 Prozent China, 32 Prozent Korea, 57 Prozent Singapur; zum Vergleich: Indien 5 Prozent, Japan 22 Prozent, Deutschland 16 Prozent und USA 32 Prozent).

Am Beispiel der asiatischen Volkswirtschaften lässt sich die Bedeutung des Humankapitals erkennen (Wissens- und Fähigkeitskapital). Traditionell hat man der Ausbildung der Arbeitskräfte große Bedeutung zugemessen. „Folgt man den neuen Wachstumstheorien, so ist Humankapital eine entscheidende Voraussetzung dafür, neues Grundlagenwissen aufzuspüren und anwendbare neue Technologien zu finden“ (SIEBERT 2007 a, 43). In Asien bleibt technisches Grundlagen- und insbesondere angewandtes Wissen weitgehend im nationalen Bereich, weil ein ausgeprägtes Bewusstsein für den Wert eines Humankapitals - als Nutzen für das eigene Land - vorhanden ist. Das Beispiel China zeigt, wie man dort erhebliche Anstrengungen zur Verbesserung seines Ausbildungssystems unternimmt. 2006 besuchten 5,7 Millionen Studierende die Colleges und Universitäten, 350 000 studierten im Ausland(vgl. UNESCO INSTITUTE FOR STATISTIC 2006). Heimkehrende Studierende heben das Niveau der heimischen Universitäten. 2005 haben 73 000 Studierende in China im Bereich Engineering einen Master- oder Doktoratsabschluss erreicht (vgl. NATIONAL BUREAU OF STATISTICS 2006). Das sind vergleichsweise dreimal so viele wie in den USA.

Neben den attraktiven Lohnkosten für Direktinvestitionen aus Industrieländern ist Asien auch ein interessanter Standort für das „Offshoring“ von Innovationen geworden. Internationale Unternehmungen lagern ihre Forschung teilweise in diesen Kontinent aus (vgl. ERNST 2006).

80 Prozent der 315 neuen Projekte im Jahre 2005 im Forschungs- und Entwicklungsbereich hatten China und Indien zu verzeichnen. Wenn man von einer Produktionsfunktion neuen Wissens ausgeht, so sind Investitionen ein möglicher Indikator für eine Realisierung neuen technischen Wissens, weil neue Technologie sich in neuem Kapital verkörpern (Informations- und Kommunikationstechnologie, Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, Zahl der Inland - Patentanmeldungen und Zahl der Wissenschaftler in Forschung und Entwicklung).

Geht man von diesen Inputfaktoren aus, schneiden die OECD-Länder? Asiens im Vergleich zu den USA und Europa gut ab. Japan wendet etwa 3,5 Prozent seines BIP für Forschung und Entwicklung auf, China liegt naturgemäß in Relation zum BIP zurück. Die angeführten Inputgrößen differieren allerdings und sind damit ungenügende Indikatoren. So unterscheiden sich etwa die Annahmequoten von Patenten zwischen den Ländern erheblich, auch werden die registrierten Patente nur bei den wichtigsten Patentämtern statistisch erfasst. Idealerweise sollte man anstelle der angeführten Inputs den aus den Forschungs- und Entwicklungsausgaben sich ergebenden technologischen Fortschritt messen. Von Interesse wäre etwa die Größe des Anteils der Output-Zunahme? bei der Vermehrung der beiden Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital oder die Verknappung der Energie(vgl. SIEBERT 2007 a, 46). Ebenso wäre der Faktor der Technologiebilanz ein wesentlicher Indikator (Zahlungen von Lizenzen, Patente, Kauf von Technologien und technologische Unterstützung). Aus der unvollständigen Technologiebilanz gehen Japan 2004 mit 0,23 Prozent des BIP und die USA mit 0,25 Prozent positiv hervor. Korea hat eine negative Bilanz mit -0,32 Prozent (vgl. OECD 2006; zum Vergleich: Deutschland hat eine ausgeglichene Bilanz). Über China gibt es keine entsprechenden Daten.

Japan besitzt in der Technologielandschaft Asiens eine Sonderrolle, weil es eher einseitig auf ausgesuchte Exportsektoren auf Grund der staatlichen Politik spezialisiert ist. Die befürchteten Verdrängungsprozesse europäischer Produzenten, etwa in der Automobilindustrie, sind nicht eingetreten.

3.5 Wirtschaftliche Integrationsbemühungen in Asien  |  |

Ähnlich wie man in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte, den Wachstumsprozess durch eine wirtschaftliche Integration zu stärken, gibt es konkrete Bemühungen in Asien. In dieser regionalen Integration gibt es etwa zwei Dutzend Freihandelsabkommen, die außer der 1992 gegründeten „ASEAN Free Trade Area“/ AFTA und der Kooperation zwischen Australien und Neuseeland alle nach dem Jahre 2000 gegründet wurden (vgl. SIEBERT 2007 a, 48-51). Beispielhaft werden konkrete wirtschaftspolitische Integrationsbemühungen angeführt.

Die Zielsetzung von ASEAN ist eine asiatische Freihandelszone zu etablieren. Die Mitglieder Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinnen, Singapur, Thailand und Vietnam streben eine lockere Integrationsform an, die Güter und Investitionen abdeckt. In letzter Zeit wollen die Regierungen jedoch eine ASEAN- „Wirtschaftsgemeinschaft“ (ASEAN Economic Community) oder einen „asiatischen Wirtschaftsraum“(ASEAN Economic Space) begründen. Sie verfolgen damit das Ziel, Hindernisse für einen Güteraustausch und Investitionen zu beseitigen und einen einheitlichen institutionellen Rahmen zu etablieren. Die europäische Integration hat dabei Modellcharakter.

Sehr zielgerichtet ist die ASEAN - CHINA - Freihandelszone (ACFTA), die seit Juli 2005 in Kraft ist. Derzeit bezieht sie sich nur auf landwirtschaftliche Güter. Sie könnte die größte Freihandelszone der Welt werden, in der bei Gütern niedrige Zölle gehandelt werden. Damit wäre sie auch ein Eckpfeiler in Chinas Außenwirtschaftspolitik.

Konkret ist die „SAFTA/ South Asian Free Trade Area“ mit den Mitgliedsländern Bangladesch, Bhutan, Nepal, Indien, Pakistan und Sri Lanka seit 2004 in Kraft. Die Zölle sollen bis 2012 abgebaut werden. Bilaterale Freihandelsabkommen werden etwa von Singapur intensiv genutzt, darunter mit Australien, Chile, Indien, Japan, Korea, Neuseeland und den USA. Japan setzt auch verstärkt dieses Instrumentarium ein, wobei Abkommen mit Malaysia, den Philippinen und Singapur bestehen. Mit einer Reihe von süd- und südostasiatischer Staaten sind Verhandlungen im Gang. Wegen der Abschottung seiner Märkte, insbesondere bei landwirtschaftlichen Produkten, hat Japan jedoch Schwierigkeiten im Abschluss von Handelsabkommen mit anderen asiatischen Staaten. Indien hat Abkommen mit Singapur, Sri Lanka und Thailand. Thailand hat Abkommen neben Indien mit Australien, China, Neuseeland und Japan. Auszugehen ist davon, dass China international in nächster Zeit verstärkt dieses Instrumentarium einsetzen wird. Derzeit ist eine ganz Asien umfassende Freihandelszone, die all diese bilateralen Abkommen ersetzt und China mit Indien umfassen würde, nicht in Sicht (vgl. SIEBERT 2007 a, 49).

Die APEC („Asia - Pacific Economic Cooperation“) verfolgt das Ziel, den freien Handel unter ihren Mitgliedsländern zu ermutigen. Mit 21 Mitgliedern - Kanada, USA, Mexiko, Peru und Chile als Anrainer des Pazifik, Australien, China, Japan, Korea, Neuseeland, Russland und Taiwan - will man Handelshemmnisse für Güter und Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den Prinzipien der WTO abbauen. Ein gemeinsamer Außenzoll ist nicht angedacht.

„ASEAN plus 3“ (China, Korea und Japan/ Währungsfragen) besteht als Diskussionsforum und seit 2005 findet der jährliche „Ostasiatische Gipfel/ ASEAN plus 3“ mit Australien, Indien und Neuseeland mit den Themenbereichen Energieangebote, finanzielle Stabilität, Erziehung, Vogelgrippe und Naturkatastrophen statt.

Die Freihandelsabkommen in Asien erreichen bei weitem nicht die Intensität wie die Wirtschaftsunion in Europa. Zudem sind die bilateralen Abkommen von höchst unterschiedlicher Qualität und die jeweilige Institution von höchst unterschiedlicher Interessenslage. Die eingangs angeführten rund zwei Dutzend Abkommen können als Ausnahme zur multilateralen Ordnung der WTO interpretiert werden (vgl. Artikel XXIV des GATT - Vertrages i.d.g.F., der regionale Integrationen vom Nichtdiskriminierungsverbot ausnimmt).

Einerseits werden die bilateralen Abkommen mit ihren Freihandelszonen als ein Baustein für eine multilaterale Ordnung angesehen, andererseits gibt es die Befürchtung, dass die Staaten durch die leicht verhandelbaren Abkommen keine Bereitschaft zu größeren Verhandlungen und Wirtschaftsordnungen – möglicherweise politischen Ordnungen – zeigen.

3.6 Zusammenfassung  |  |

In den nächsten Jahrzehnten wird Asien wirtschaftlich sich positiv entwickeln, wobei die Wachstumsrate des BIP unterhalb der in den letzten 25 Jahren erreichten 4,1 Prozent liegen und sich eher zwischen 3 und 3,5 Prozent bewegen dürfte.

Insbesondere in China werden bremsende Faktoren sich zeigen, etwa in der Infrastruktur, Einkommensverteilung, sozialen Absicherung und dem Ressourceneinsatz zur Verringerung von Umweltschäden.

Asiatischen Staaten sollte es gelingen, ihre Innovationsstärken einzubringen, neue Felder zu öffnen und technologische Grenzen beeinflussen zu können. Ohne Zweifel wird Asiens Anteil im globalen Wirtschaftsbereich gewinnen, wobei auch die Bedeutung in der internationalen Politik zunimmt. Europa und die USA werden verstärkt in den nächsten Jahrzehnten herausgefordert werden.

Zu beachten wird künftig in diesem Innovations- und Modernisierungsschub insbesondere der Aspekt der alternden Bevölkerung, der Handlungsfähigkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik sowie der Bildungsstand. In diesem Zusammenhang denke man vergleichsweise an die von der EU in Gang gesetzte Bildungsdiskussion (vgl. MEMORANDUM ÜBER LEBENSLANGES LERNEN 2000, 12-27; SIEBERT 2007 a, 259).

Literaturhinweise 1 - 3  |  |

Angeführt sind jene Titel, die für den Beitrag verwendet und/ oder direkt zitiert werden .

Asian Development Bank (2007): Asian Development Outlook. Growth Amid Change, Hong Kong

Ernst D.(2006): Innovation Offshoring. Asia’s Emerging Role in Global Innovation Networks. East West Center Special Reports Nr. 10, Honolulu

Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2000): Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen/SEK(2000) 1832 – Memorandum über Lebenslanges Lernen, Brüssel

Lorenz A. (2011): Die asiatische Revolution. Wie der "Neue Osten" die Welt verändert, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1231, Bonn

0ECD (2006): Science, Technology and Industry Outlook 2006, Paris

Siebert H. (2007 a): Wirtschaftliche und technologische Perspektiven für Asien, in: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2007): Asien verändert die Welt, Gütersloh 2007, 35-54

Siebert H.(2007 b): The World Economy: A Global Analysis,. London

UNESCO Institute for Statistics (2006): Global Education Digest 2006. Comparing Education Statistic Across the World, Montreal

Weltbank (2007 a): World Development Indicators. Online - Datenbank, Mai 2007 Weltbank (2007 b): Weltentwicklungsbericht 2007 – Entwicklung und die nächste Generation, Sonderausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn

Zakaria F. (2009): Der Aufstieg der Anderen. Das postamerikanische Zeitalter, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 764, Bonn

4.1 Einführung  |  |

Afrika ist der zweitgrößte Kontinent der Erde. Die Oberflächengestalt wird durch weiträumige Becken und Schwellen geprägt. Im Osten durch Grabenbruchsysteme mit großen Seen. Der Kontinent liegt überwiegend in den Tropen und besitzt in der Folge viele Klima- und Vegetationszonen.

Afrikanische Staaten sind überwiegend agrarisch strukturierte Entwicklungsländer. Armut, Hunger, hohe Kindersterblichkeit, Seuchen, Dürre und Bürgerkrieg sind in vielen Ländern verbreitet. Eine gering entwickelte Industrie macht die Staaten abhängig von den Industrienationen und ergibt eine hohe Verschuldung häufig.

Politische Instabilität und ethnische Konflikte kennzeichnen die Situation in Ländern (vgl. im Folgenden zur Übersicht vgl. >  https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geografie/artikel/der-kontinent-afrika [30.10.2022]). https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geografie/artikel/der-kontinent-afrika [30.10.2022]).

4.2 Lage  |  |

Als zweitgrößter Erdteil nach Asien mit 30 Mio. km2 nimmt er ein Fünftel der Erdoberfläche ein und umfasst die dreifache Größe von Europa. Vom nördlichsten Punkt bis zu Südspitze Afrikas sind es rund 8000 km. Die größte Ost - West - Entfernung beträgt rund 7600 km.

Der Äquator halbiert den Kontinent und reicht jeweils bis zum 35. Breitenkreis rund gleich weit nach Norden und Süden. Die Küste ist auffallend schwach gegliedert. Vorgelagert sind nur wenige Inseln, einzig als große Insel ist dies Madagaskar.

Von Europa wird Afrika durch das Einbruchbecken des Mittelmeers getrennt. Mit Asien hängt Afrika mit der Landenge von Suez zusammen. Durch den Graben des Roten Meeres ist es von Asien getrennt.

4.3 Bevölkerung  |  |

Afrika wird von rund einer Milliarde Menschen bewohnt.

4.3.1 Bevölkerungsdichte  |  |

Die Bevölkerungsdichte schwankt stark nach ökonomischen und ökologischen Bedingungen. Gunsträume wie Industriezentren in Nigeria und Bergbaugebiete Südafrikas, Küstengebiete und das Nildelta sind dicht besiedelt.

Das Bevölkerungswachstum ist hoch, in Afrika lebten 1950 222 Mio. Menschen, 1996 schon 730 Mio. Das Wachstum in den Städten ist schwächer als auf dem Land, wo aber 80 Prozent leben. Die Ausbreitung von Aids ergab in einigen Regionen sogar einen Zusammenbruch des öffentlichen Lebens.

4.3.2 Bevölkerungsstruktur  |  |

Afrika ist das Kerngebiet der dunkelhäutigen Negriden. Südlich der Sahara lebt der größte Bevölkerungsanteil. Neben zugewanderten Europäern und Asiaten leben noch kleine Bevölkerungsgruppen wie Pygmäen und Buschmänner in Schwarzafrika.

In Nordafrika überwiegen Araber und Berber.

In Südafrika und Namibia bilden Bewohner europäischer Abstammung eine Minderheit und spielen noch vor kurzer Zeit eine Rolle in Politik und Wirtschaft.

Unterschieden werden afrikanische Völker zumeist nach ihren Sprachen, etwa den nigritischen Sprachen am Niger und Kongo und den dazugehörenden Bantusprachen in Ostafrika sowie den nilosaharischen Sprachen im Sahararaum und im Nordosten Afrikas.

An Religionen sind das Christentum und der Islam verbreitet. Naturreligiöse Kulte und Riten haben sich auch mit den großen Religionen teilweise vermischt.

Im globalen Vergleich ist der Lebensstandard niedrig, abgesehen von wenigen Ländern in Nordafrika und Südafrika. Große Teile sind von Armut, Hunger, Krankheiten und Bürgerkriegen mit Flüchtlingswellen bedroht.

4.4 Wirtschaft  |  |

Afrika ist vorwiegend agrarisch strukturiert. Vielfach gibt es einfache Wirtschaftsformen.

Ackerflächen werden im tropischen Regenwald durch Brandrodung gewonnen. Diese sind nur für kurze Zeit fruchtbar, sie müssen an neuen Standorten angelegt werden. Die Bauern wandern mit ihren Feldern durch den Wald. Arbeitsgeräte sind vorwiegend die Hacke und der Grabstock. Der "Hackbau" ist auch in der Savanne verbreitet.

Die Landnutzung dient zumeist der Selbstversorgung. Duwe niedrige Produktivität lässt kaum eine Vermarktung zu. Der Pflugbau in den subtropischen Regionen und den Oasen ergibt eine höhere Produktivität auch mit Bewässerung und in Verbindung mit einem Genossenschaftswesen eine Vermarktung.

Pflanzungen und Plantagen mit Erstverarbeitung produzieren speziell für den Export. Da die Produktion oft von den Abnehmern bestimmt wird, kommt es zu einseitiger Ausrichtung auch ganzer Länder wie Kenia Sisal, Angola Bananen und Kaffee, Ghana Kakao. Die Monowirtschaft hat Abhängigkeit vom Weltmarkt zur Folge. Edelhölzer werden exportiert.

4.4.2 Bodenschätze  |  |

Afrika ist reich an Bodenschätzen wie Gold, Diamanten, Platin, Antimon, Kupfer, Mangan und Chrom in Guinea, Südafrika, Sambia, Simbabwe und der Demokratischen Republik Kongo.

Erdölvorkommen gib es in Nigeria, Algerien und Libyen.

4.4.3 Verkehrsnetz  |  |

Ein gesamtafrikanisches Verkehrsnetz über transkontinentale Verbindungen gibt es nicht.

Ein Eisenbahnnetz gibt es nur in Nordafrika und Südafrika.

Das Straßennetz ist noch weitmaschig, wird aber ausgebaut.

4.5 Dekolonisation und Zukunftsgestaltung Afrikas  |  |

4.5.1 Hinführung  |  |

Im Jahre 2010 begingen 17 afrikanische Staaten den 50. Jahrtag ihrer Unabhängigkeit vom Kolonialismus. Der Höhepunkt des europäischen Imperialismus und das Ende dieser historischen Epoche fiel mit zahlreichen Feiern zusammen. Thematisiert wurde eine kritische Bilanz der Unabhängigkeiten und der Kolonialismus ehemaliger Kolonialmächte.

Für die Politische Bildung ist der afrikanische Kontinent eine pädagogische Herausforderung, zumal im Kontext der Globalisierung und vorhandener Migrationsströme Afrika von zunehmender Bedeutung wird.

Der Gegensatz zwischen diesen Perspektiven könnte nicht größer sein. Ein Stolz für die Erreichung von Unabhängigkeit, die Erinnerung des Kampfes für Freiheit und Hoffnung auf eigenständige Entwicklung und Dekolonisierung, zunehmende Bedeutung des Kontinents in seiner Vielfalt und Vitalität.

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen der Studie sind die Absolvierung des 10. Universitätslehrganges Politische Bildung, des 6. Universitätslehrganges Interkulturelle Kompetenz und die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur.

Die folgenden Kapitel entsprechen dem Interesse des Autors und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Näher eingegangen wird auf die Perspektiven von 50 Jahren Dekolonisierung, die Historie der Mau- Mau - Bewegung im Kontext Politischer Bildung, 125 Jahre Widerstand in Kamerun gegen den Kolonialismus, den Arabischen Frühling in Nordafrika, die Zukunftsgestaltung Afrikas und die Kritik postkolonialer Theorien.

4.5.2 50 Jahre Dekolonisierung  |  |

Achill MBEMBE (2012, 12-17), ein bedeutender postkolonialer afrikanischer Theoretiker der Gegenwart, stellt nach der Dekolonisation fest

autoritäre Restauration,

vorgetäuschte Mehrparteiensysteme,

soziale Gewalt,

schwelende Konflikte und offene Kriege,

eine Ökonomie im Sinne merkantilistisch - kolonialer Logik mit einer Begünstigung einer Ausraubung,

abgesehen von einigen Ausnahmen.

Im Folgenden werden die Kerngedanken von MBEMBE als Historiker, Politologe und Universitätslehrer in den USA/ Berkeley und Yale dargelegt.

In den meisten Fällen sind die Afrikaner/ innen noch immer nicht in der Lage, ihr Führungspersonal frei zu wählen.

Es geht um die Erhaltung von Macht auf Lebenszeit in vielen Ländern, die Kontrolle über die Bürokratie, Ökonomie und besonders die Armee, Polizei und Milizen. Diese Verhältnisse blockieren besonders im frankophonen Afrika die Entwicklung.

Fünf Tendenzen fallen auf.

Fehlen eines Denkens der Demokratie als Alternative,

Niedergang jeglicher Perspektive einer sozialen Revolution,

Senilität der politischen Elite mit Chaos und Bruderkriegen,

Einkapselung ganzer Teile der Gesellschaft, dem Wunsch Hunderter von Millionen überall zu leben, nur nicht zu Hause (Migration und Flucht) und

Entstehung einer Kultur der Erpressung, des blutigen Aufruhrs ohne Zukunft und Gewalt ohne ein alternatives politische Projekt mit Symbolen von Kindersoldaten, Arbeitslosen in Elendsvierteln mit blutigem Populismus.

Diese Darstellung von Tendenzen bedeutet jedoch nicht, dass es in Afrika kein gesundes Streben nach Freiheit und Gemeinwohl gäbe. Dieses Streben findet allerdings nur mit Mühe zu Praktiken, einer Bildung neuer Institutionen und einer neuen politischen Kultur statt.

Für die Demokratie in Afrika müsste sie von organisierten gesellschaftlichen und kulturellen Kräften getragen werden, von Institutionen und Netzwerken, die direkt einem demokratischen Geist, dem kulturellen Gedächtnis und der Tradition der Solidarität entspringen. Ein solches Denken muss antizipatorisch und pragmatisch sein. Dies müsste über das antikolonialistische und antiimperialistische Erbe hinausgehen.

4.5.3 Grenzen einer Demokratiesierung  |  |

Behindert wird eine Demokratisierung des Kontinents. Zunächst durch die Härte der politisch - ökonomischen Zwänge, die Knute des Neoliberalismus, die Kämpfe nach gefälschten Wahlen und soziale Konflikte in Form von Migration, Kriminalität und allen Formen der Illegalität. Die Menschen fühlen sich ausgeliefert der Gewalt, Krankheiten, religiösen Glaubensauseinandersetzungen/ US -Evangelikalismus und islamischen Glaubenskonflikten, Formen von Magie und Phänomenen von Erleuchtungsglauben.

Anderseits haben die ökonomischen Zwänge das demokratische Projekt des Inhalts entleert. Es besteht die Unfähigkeit, den Zyklus der Ausraubung zu verlassen, die Formen des sozialen Kampfe um das Überleben in den Elendsvierteln und den Zugang zu materiellen, kulturellen und intellektuellen Ressourcen belastet jedoch.

In der Folge ist die Dekolonisation nicht nur eine afrikanische Angelegenheit und erhält eine internationale Dimension.

Frankreich hat seit 1960 kein Interesse an einer Demokratisierung, vielmehr am alten Kolonialverhältnis.

Die USA widersetzt sich nicht einer Demokratisierung, allerdings forcieren private US - Institutionen in Formen von Stiftungen, Moralismus und Evangelikalismus.

China weicht kaum vom Modell der Extraktionsökonomie ab.

Das Beispiel Südafrika hat weder die Mittel noch den Willen und politische Ressourcen, die Demokratie außerhalb des eigenen Landes zu fördern.

Realistisch müsste ein kontinentaler "New Deal" zwischen den afrikanischen Ländern und internationalen Mächten ausgehandelt werden. Dieser "New Deal" wäre für den Wiederaufbau des Kontinents verbunden. Es ginge um eine multilaterale Einführung von finanziellen, völkerrechtlichen und ökonomisch-ökologischen und zukunftsfähigen Transformationen.

Auf dieser Ebene müsste die Frage demokratisch und ökonomischen Fortschritts in der notwendigen Breite in den nächsten Jahrzehnten betrachtet werden.

Als Faktoren müssen die soziale Vielfalt, Identitäten, Loyalitäten, Autoritäten und Normen berücksichtigt werden. Es bedarf einer Fantasie neuer Formen der Mobilisierung und des Leaderships in der Vielfalt des Kontinents.

4.6 Zukunftsgestaltung des Kontinents  |  |

Zukünftige Herausforderungen für Afrika ergeben sich aus den Unabhängigkeitsbemühungen/ politischen Bewegungen bzw. Parteien der entstandenen Staaten, wobei von den Kolonialmächten alles dagegen unternommen wurde (vgl. TRAORE 2012, 120-125).

4.6.1 Bewegungen  |  |

Die folgenden Bewegungen entstehen in

Algerien FLN Nationale Freiheitsfront

Guinea - Cap Verde PDG/ RDA Demokratische Partei

Kamerun UPC Union der kamerunischen Bevölkerung

MPLA Angola Volksbewegung zur Befreiung Angola

FREMILO Mosambik Mosambikische Befreiungsfront

ZANU Simbabwe Afrikanische Nationalunion

SWAPO Namibia Südwestafrikanische Volksorganisation

ANC Südafrika Afrikanischer Nationalkongress

Die Unabhängigkeiten sind das Ergebnis zahlreicher Opfer der Völker, beispielhaft 1947 in Madagaskar und wenig später in Kamerun.

Zusammenarbeit mit der ehemaligen Kolonialmacht setzten sich etwa in der Elfenbeinküste und dem Senegal durch.

Auf dem afrikanischen Kontinent entstehen unzählige politische Parteien, Gewerkschaften und NGOs mit ihren verschiedenen Zielen. Der Kampf um die Veränderung der Gesellschaft(en) ergibt eine Zersplitterung auf dem Kontinent.

4.6.2 Internationalität  |  |

Internationale Solidarität wird erforderlich, insbesondere im Kampf gegen Arbeitslosigkeit, Hunger, Seuchen, Bodenverschwendung bzw. Zerschlagung von Familienwirtschaften und nationalen Unterdrückungsmaßnahmen.

Mit der Afrikanischen Union/ OAS und Teilorganisationen der UNO entstehen in der Folge erste internationale Bemühungen am Kontinent.

Letztlich ist der Zustand des Kontinents in seinen regionalen Unterschiedlichkeiten von einer totalen Abhängigkeit von der Außenwelt geprägt.

14 Kritik postkolonialer Theorie

Im Folgenden wird exemplarisch auf die Kritik postkolonialer Theorien eingegangen.

Nach der Dekolonisation in Afrika (und Asien) war die Theoriedebatte gewinnbringend. Im Mittelpunkt stand die Frage nach Dekonialisierungs- und Demokratieprozessen. Als Erfolge gelten die theoretische Herangehensweise und üblichen Vereinfachungen der Debatten um Dekolonierungsprozesse, Demokratisierung, Menschenrechte, transnationale Gerechtigkeit, internationale Arbeitsteilung, Migration und Globalisierung anzuregen.

Mit zunehmenden Problembereichen kommt es zur Kritik und Unstimmigkeiten auch innerhalb des Feldes. Die Begrifflichkeit wird ungenauer, sie bezeichnet keine spezifisch-historische Periode und klares politisches Programm. Die Diskussion geht um Regionen, Perioden, sozialpolitische Formationen und kulturelle Praktiken (vgl. VARELA - DHAWAN 2015, 285-296).

Einer der Vorwürfe gegen den Theoriebegriff ist, dass lediglich die Bedürfnisse des globalen Kapitalismus und eine westliche Ausrichtung/ Eurozentrismus vorhanden sind. Ausgrenzende Praktiken des Nordens werden kritisiert, die Produkte von Subjekten im Süden haben nur eine geringe Bedeutung (vgl. LOOMBA 1998).

Postkolonialismus sollte eher als "Studien zum Neokolonialismus" bezeichnet werden (vgl. MC CLINTOCK 1995, 391-393). Verwischt werden geopolitische Unterschiede, man denke auch an Machtbereiche wie islamische, japanische und chinesische Beispiele.

Ungleiche Entwicklungen des Postkolonialismus vergleiche man in Afrika mit etwa dem Französischen in Algerien. Gefragt wird bei der Diversität des Kolonialismus, ob man von einer einzigen Erfahrung sprechen kann.

Ungeachtet der Einwände gegen die Inhalte postkolonialer Studien, geht es nur um die unhistorischen Verwendung des Begriffes "postkolonial".

MC CLINTOCK führt das Beispiel des US - Imperialismus ohne Kolonien an, um den Unterschied der Imperialismusformen aufzuzeigen. Damit soll die Begrifflichkeit als unangemessen aufgezeigt werden. Ähnlich argumentiert SPIVAK (1991, 224).

Nicht nur Historiker stimmen MC CLINTOCK zu, auch SHOAT (1992, 99) als Kulturwissenschaftlerin klagt über eine Doppeldeutigkeit und merkt die Unklarheit der Bedeutung an.

4.7 Afrikanische Wirtschaft  |  |

Neben der Kolonialwirtschaft entwickelte sich eine "Parallelwirtschaft" mit eigenen Strukturen und Gütern der lokalen Produktion für eine lokale Versorgung ("afrikanische Wirtschaft"). Schwerpunkt waren Nahrungsmittel und Konsumgüter für die afrikanische Bevölkerung.

Bevorzugte Nahrungsmittel waren die Knollenfrüchte Maniok, und Yams, die Getreidesorten Hirse und Reis, die "tropischen Früchte" wie Bananen, Fisch und Fleisch von Geflügel und Vieh, auch Getränke und in Westafrika Kola - Nüsse. Für den lokalen Bedarf wurden Stoffe, Tücher und Kleidungsstücke aus einheimischen Rohstoffen hergestellt, auch Hacken, Töpfe, Geschirr, einfache Schuhe, Sandalen und Geschirr. In der Folge waren es auch Produkte wie Modeartikel, Schreibwaren und Bücher für den einheimischen Markt und die Konsumgewohnheiten änderten.

Handelswege hatten traditionelle Ziele mit erprobten Routen zu Land und zu Wasser mit Lasttieren, Trägern und Kanus.

Als wichtige gesellschaftliche Gruppe hatten die afrikanischen Pflanzer eine besondere Rolle zu erfüllen, allerdings nur wenn sie auch eine politische Funktion im Kolonialsystem ausübten und damit einen Zugang zu Land, Arbeitskräften und Krediten hatten (vgl. die Person von Houphouet - Boigny, später Staatspräsident Cote d'Ivoire, Pflanzer, Chief einer Region und Arzt).

Langfristig entstanden in den beiden Wirtschaftsformen Kolonial- und afrikanische Wirtschaft Veränderungen mit der Konsequenz der Schaffung größerer Wirtschaftsräume auf der Basis der kolonialen Grenzen mit neuen Regionen, Rechtseinheit nach europäischen Vorgaben, einer Währungseinheit und einheitlichen Wirtschaftspolitik. Folgen waren eine Weltmarktorientierung und Vernachlässigung der Landwirtschaft. Damit kam/kommt es zur Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten.

4.7.1 Perioden der Wirtschaftspolitik  |  |

Im Zuge dieses Entwicklungsprozesses kann man drei Perioden der kolonialen Wirtschaftspolitik feststellen (vgl. HARDING 2013, 54-55).

Die erste Periode 1890-1930 war ein System der Raubwirtschaft mit Eroberungen, Zerstörung und Aufbau einer Tauschwirtschaft. Der Eisenbahnbau sicherte die Kolonialherrschaft und den Ausbau der großen Hafenstädte und einer Hauptstadt als Zentrale. Mit der Entdeckung der Bodenschätze entstand ein industrieller Abbau, Siedlerkolonien, Verkehrswege, Plantagen und Betriebe als Niederlassungen entstanden.

Die zweite Periode 1930-1952 war gekennzeichnet durch große Investitionen in Produktion und Infrastruktur. Der Übergang von der Ausbeutung zu einer neuen Kolonialdoktrin war mit dem Ausbau von Häfen und Flüssen, der Eisenbahn und Straßen, Trinkwasserversorgung und medizinischen Vorsorge, dem Ausbau des Bildungswesens und Errichtung einer Verwaltungsstuktur gekennzeichnet. Der koloniale Diskurs meinte letztlich eine Stärkung der Kolonialmacht, kooperationsfähige Eliten, Förderung der Leistungsfähigkeit der einheimischen Soldaten und eine Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung.

Die dritte Periode 1952 bis zur Unabhängigkeit sah starke Investitionen für die Lebens- und Produktionsbedingungen der Bevölkerung als Verbesserung vor. Die Zeit war durch eine wachsende Politisierung der Afrikaner und den Weg in die Unabhängigkeit bestimmt.

Den Widerstand kann man nicht auf die Zeit gegen die kolonialen Eroberer reduzieren. Auch in vorkolonialer Zeit gab es Konflikte und Widerstand und bestimmten das Verhalten der Afrikaner. Auch die nachkoloniale Zeit hatte ihre Konflikte, Kriege, Widerstand und neue Allianzen. Um afrikanischen Widerstand zu verstehen, muss man fragen nach den politischen und gesellschaftlichen Gruppen, kollektiven und Einzelwiderständen mit ihren Begründungen, dem Stellenwert der Machtverhältnisse und wehrte man sich gegen die Herrschaft oder die Maßnahmen (vgl. HARDING 2013, 76-80).

Die bekanntesten Aufstände und Kriege waren die/ der

Grenzkriege zwischen den vorrückenden Weißen und den Xhosa in Südafrika 1779 und 1878,

Kriege der Asanti gegen die Engländer mit dem Fall der Hauptstadt Kumasi 1874,

Eroberungszüge der Engländer der Royal Niger Company gegen das Kalifat von Sokonto und die benachbarten islamischen Reiche (1903),

Kriege der Zulus gegen die Buren und Engländer (bis 1879),

Kämpfe des Mahdi im Sudan (1885),

Kriege El Hadj Omar (1861) und Samori (1900) gegen das Vorrücken der Franzosen in Westafrika,

Aufstände von Sayyid in Somalia (1885-1920),

Krieg und Sieg gegen die Italiener von König Meneliks von Äthiopien (1896),

Aufstände der Matabele in Südrhodesien (1893),

Aufstand der Abushiri (1888-1889) und Maji - Maji - Aufstand? (1905-1906) in Deutsch - Ostafrika und

Herero - Krieg (1904-1905) in Deutsch - Südwestafrika.

4.7.3 Unabhängigkeit - Hoffnungen  |  |

Das Erleben der Unabhängigkeit war eine Befreiung von der Kolonialzeit für alle, eine Verwirklichung der eigenen Vorstellungen mit eigenen Traditionen, Werten und politischen Erfahrungen und einem Aufbau von politischen Strukturen (vgl. HARDING 2013, 96-99).

Die Formel von Joseph Ki - Zerbo aus Burkina Faso von einem "Neubeginn der Geschichte" war die Geschichte Afrikas in einer globalisierten Soziokultur, Sozioökonomie und anderen politischen Kultur mit Zwängen zur Internationalität (UNO), Zusammenschlüssen (OAU) und Kooperationen/ Abkommen.

Erwartungen waren ein neues Gemeinwesen, Achtung der Menschenwürde, wirtschaftliche Entwicklung, Entfaltung nationaler Territorien, und eigene Kultur. In den Unabhängigkeitsfeiern wurden eindrucksvoll diese Elemente beschworen. Als Teil haben herausragende Persönlichkeiten die Möglichkeiten zu nutzen gewusst (Kwame Nkrumah Ghana, Julius Nyrere Tansania oder Nelson Mandela Südafrika) bzw. waren Sprecher der neuen Welt.

4.8 Entwicklungszusammenarbeit  |  |

Entwicklungszusammenarbeit/ EZ bedeutet Entwicklungspolitik mit dem Ziel, Armut, Unterentwicklung und Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Es handelt sich um eine Verbesserung der Lebensbedingungen.

4.8.1 Strukturprozesse  |  |

Erreicht werden soll eine Beschleunigung und Förderung der Strukturprozesse in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Versucht wird dies durch die Planung und Durchführung von Projekten und Programmen in Entwicklungsländern.

Historisch gesehen begann die Entwicklungspolitik im frühen 20. Jahrhundert mit der Entwicklung der Kolonien und Mandatsgebiete. Diese Projekte waren die Grundlage der EZ.

Die UNO rief vier Entwicklungsdekaden zwischen 1960 - 2000 inhaltlich und konzeptionell verschieden aus (vgl. IHNE 2016). Die "Millenium Development Goals" (MDGs 2000-2015) sahen acht Oberziele zur Beseitigung von Armut vor. Die Nachfolgeagenda wurde am umweltpolitischen Gipfel Rio+20 2012 beschlossen. Erstmalig wurden entwicklungspolitische und umweltpolitische Agenden zusammengeführt.

In der Folge macht die Umweltpolitik seit den siebziger Jahren aufmerksam auf mehr Wachstum kann die Lebensgrundlagen gefährden. Das Ergebnis der Verhandlungen sind "Sustainable Development Goals" (SDGs) für den Zeitraum 2016 - 2030 mit 17 Oberzielen. Sie gelten nicht nur für Entwicklungsländer, vielmehr für alle Länder gleichermaßen.

Ungeklärt bleibt die Lösung von Zielkonflikten etwa sich aus dem Ziel des Klimaschutzes und der Armutsbeseitigung ergeben. Ungeklärt ist außerdem der Begriff "Nachhaltigkeit" in und für die Praxis. "Nachhaltige Entwicklung" bezeichnet ein umfassendes und langfristiges Entwicklungskonzept, das zumeist ökonomische, ökologische und soziale Ziele enthält.

Sustainable Development Goals

1 Armut in jeder Form beenden

2 Hunger beenden und Ernährungssicherheit und bessere Ernährung erreichen, nachhaltige Landwirtschaft fördern

3 gesundes Leben jeden Alters und Wohlergehen fördern

4 inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten, lebenslanges Lernen fördern

5 Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen

6 Verfügbarkeit und nahhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung

7 Zugang zu bezahlbarer, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie

8 dauerhaftes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit

9 belastbare Infrastruktur aufbauen, nachhaltige Industrialisierung

10 Ungleichheit innerhalb und zwischen Staaten verringern

11 Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen

12 Sicherung von nachhaltigen Konsum- und Produktionsmustern

13 Bekämpfung des Klimawandels und der Auswirkungen

14 Sicherung von Ozeanen, Meeren und Meeresressourcen in nachhaltiger Entwicklung

15 Schutz von Landökosystemen und Förderung nachhaltige Nutzung, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen

16 Förderung von friedlichen und inklusiven Gesellschaften, Aufbau von effektiven Institutionen

17 Stärkung von Umsetzungsmitteln und Wiederbelebung von globaler Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung

Quelle

modifiziert STAHL 2017, 341-342

EZ ist traditionell geprägt von einem Geber - Nehmer - Verhältnisse.

Daraus ergibt sich in der Leistungsfähigkeit

öffentliche EZ - öffentliche Mittel zugunsten Entwicklungshilfe - Steuermittel

bilaterale EZ - Durchführungsorganisationen von staatlicher Hilfe - Steuermittel

multilaterale EZ - Sonderorganisationen der UNO, EU und GUS - Mitgliedsbeiträge, Kapitalmarkt

Public Private Partnerships - NG0s, Politische Stiftungen - Mitgliedsbeiträge, Spendenaufkommen und Stiftungskapital

4.8.2 Grundmodell und Praxis der EZ  |  |

Entwicklung ist ein normatives Konzept als Beitrag zur besseren Welt und ist positiv besetzt. Gemeint wird Modernisierung, also ein Wandel von der Agrargesellschaft zur komplexen Industriegesellschaft, der im 19. Jahrhundert von den westlichen Gesellschaften durchgeführt wurde.

Merkmale sind wirtschaftliche, politische und soziokulturelle Veränderungen wie Industrialisierung, Säkularisierung Demokratisierung, Individualisierung, Massenkonsum und Urbanisierung. Die Wandlungsprozesse werden in Verbindung mit Nachhaltigkeit, Entwicklungskonzepten bzw. EZ im Entwicklungsdiskurs als Fortschritt interpretiert. Entsprechend spricht man von Moderne bzw. Rückschrittlichkeit (vgl. ZIAI 2010, 24). Als westliches Konzept geht man davon aus, dass Entwicklungen unterschiedlich verlaufen können. Entsprechend werden in einer Kombination von Indikatoren Länder in Entwicklungsländer, Schwellenländer, entwickelte Länder eingeordnet (vgl. Least Developed Countries - LDC).

Der bekannteste Entwicklungsindex ist der "Human Development Index" (HDI) mit Indikatoren der Ökonomie, Sozio - Demographie, Ökologie, Politik und Sozio - Kultur. Die Lebensrealität soll objektiviert und messbar gemacht werden, damit Lösungen erarbeitet.

Vertreter des Post - Development Ansatzes wie Aram ZIAI lehnen das Konzept "Entwicklung" ab. Die Ansicht wird vertreten, dass die Einteilung in entwickelte und unterentwickelte Länder ein Instrument der Herrschaftslegitimierung darstellte, der Entwicklungsbegriff sei autoritär, depolitisierend und eurozentristisch (vgl. STAHL 2017, 345).

Das System der EZ steht schon lange in der Kritik, die sich auf Ineffektivität oder Ungerechtigkeit bezieht. Zum besseren Verständnis dient eine Betrachtung der Praxis mit den folgenden sieben kritischen Aspekten (vgl. STAHL 2017, 346-348).

Mangelhafte Koordinierung - Vielzahl der Akteure, verschiedenste Politikfelder, Beeinträchtigung der Effektivität und Nachhaltigkeit

Mangelhafte Wirkungsmessung - Geldmenge gilt allgemein als Indikator, Analysen ergeben die Notwendigkeit von Output - Evaluation und Impact - Evaluation/ Wirkung, Bedarf an Ursachenforschung

Aufdrängung - Durchführungsorganisation oft vom Geber identifizierten Problemen als Lösungsmodelle transferiert, Bedarf muss von Empfängerländern erwünscht sein/ Maßnahmen in Sinne der Bevölkerung

"Postkolonialer Habitus" - Entfremdung der EZ -Community von den Problemen, Erfahrungen sammeln vor Ort von der Bevölkerung/ Slumbewohner und Landbevölkerung

Kulturelles (Un-) Verständnis - Kenntnis der kulturellen Rahmenbedingungen im Partnerland, Kenntnis lokaler Gegebenheiten (Bedeutung der Sprachen, Werte - Deutungen und kulturelle Sensibilitäten ebenso wie Bereiche der Wirtschaft und Technik)

Interessenskonflikte - EZ als Arbeitsplatz auf Projektbasis/ auf Zeit vs. Arbeitsaufgaben vor Ort als Daueraufgaben, Berücksichtigung der Interessen des Projektpersonals

Instrumentalisierung - Partnerländer bei schlechter Regierungsführung negative Einflüsse auf EZ - Qualität (vgl. KLINGEBIEL 2013, 151).

Literaturhinweise 4  |  |

Die Literaturangaben sind auch Anregungen zum Weiterlesen.

Africa Avenir International e.V. (2012): 50 Jahre afrikanische Un - Abhängigkeiten. Eine (selbst)- kritische Bilanz, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1286, Bonn

Dichatschek G. (2021): Interkulturelle Kompetenz. Theorie, Praxis und Handlungsfelder im Kontext Interkultureller Öffnung und Politischer Bildung, Saarbrücken

Dichatschek G. (2022a): Kolonialismus und Dekolonialisierung - Rassismus. Aspekte zur Kolonialherrschaft im Kontext Politischer Bildung und Interkultureller Kompetenz, Saarbrücken

Dichatschek G. (2022b): Flucht und Vertreibung in den letzten Jahrzehnten. Theorie und Praxis von Wanderbewegungen im Kontext Politischer Bildung und Interkulturalität, Saarbrücken

Duden Learnattack 2022, Berlin >  https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geografie/artikel/der-kontinent-afrika (30.10.2022) https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geografie/artikel/der-kontinent-afrika (30.10.2022)

Fanon Fr. (1972): Für eine afrikanische Revolution, Frankfurt/ M.

Gawhary K. (2020): Repression und Rebellion, Wien

Hammerer E. (2022): Afrika kommt nicht zur Ruhe, in: Salzburger Nachrichten, 1. Dezember 2022, 12

Harding L. (2013): Geschichte Afrikas im 19. und 20. Jahrhundert, Oldenburg Grundriss der Geschichte Bd. 27, München

Ihne H.- Wilhelm J.(2006): Grundlagen der Entwicklungspolitik, in: Dies. (Hrsg.): Einführung in die Entwicklungspolitik, Hamburg, 1-40

Klingebiel St. (2013): Entwicklungszusammenarbeit: eine Einführung, Bonn

Klute G. (2013): Tuareg - Aufstand in der Wüste. Ein Beitrag zur Anthropologie der Gewalt und des Krieges, Köln

Kum'a Nichumbe III (2006): Wettkampf um die Globalisierung Afrikas, Berlin

Kum'a Nichumbe III (2006): Afrika ist im Umbruch. Afrika ist die Zukunft, Berlin

Kum'a Ndumbe III (2012): 125 Jahre kamerunischer Widerstand gegen den Kolonialismus, in: Afrika Avenir International, 50 Jahre afrikanische Un-Abhängigkeit?. Eine (selbst)-kritische Bilanz, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1286, Bonn, 137-139

Laurien I. (2018): Kenia. Ein Länderporträt, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10219, Bonn

Loomba A. (1998): Colonialismen/ Postcolonialismen, London - New York

Mbembe A. (2012): 50 Jahre Dekolonisation in Afrika, in: Africa Avenir International, 50 Jahre afrikanische Un-Abhängigkeit?. Eine (selbst)-kritische Bilanz, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1286, Bonn, 12-17

Mc Clintock A. (1995). Imperial Leather. Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest, New York - London

Memmi A. (1966): Der Kolonisator und der Kolonisierte - Zwei Portraits, Hamburg

Osterhammel J. (2003): Kolonialismus. Geschichte - Formen - Folgen, München

Patel Sh. (2012): Mau-Mau-Geschichtsunterricht?, in: Africa Avenir International, 50 Jahre afrikanische Un - Abhängigkeit. Eine (selbst)-kritische Bilanz, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1286, Bonn, 56-59

Sangmeister H.- Schönstedt A.(2010): Entwicklungszusammenarbeit im 21. Jahrhundert, Baden - Baden

Seibert Th. (2021): Machtkampf am Mittelmeer. Neue Kriege um Gas, Einfluss und Migration, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10741, Bonn

Shoat E. (1992): "Notes on Postcolonial", in: Social Text 31/32, 99-113

Sissoko I.F. (2004): Der Demokratisierungsprozess in Afrika am Beispiel von Mali, Hamburg

Stahl B. (2017): Internationale Politik verstehen. Eine Einführung, Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 10131, Bonn

Spivak G. Ch. (1991); Neocolonialism and the Secret Agent of Knowledge, in: Oxford Literary Review 13 (1a), 220-251

Tetzlaff R. (2018): Afrika: Eine Einführung in Geschichte, Politik und Gesellschaft, Wiesbaden

Traore T. (2012): Afrika: 50 Jahre Danach gilt es (immer noch), die Zukunft zu gestalten, in: Afrika Avenir International, 50 Jahre afrikanische Un - Abhängigkeit. Eine (selbst)-kritische Bilanz, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 120-125

UNESCO (1979): General History of Africa, Vol. I-VIII?, Paris - Oxford

Varela M. C. - Dhawan N. (2015): Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung, Bielefeld

Van Reybrouck D.(2012): Kongo. Eine Geschichte, Berlin

Wiedemann Ch. (2014): Mali oder das Ringen um Würde, Bundeszentale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 1495, Bonn

Ziai A. (2010): Zur Kritik des Entwicklungsdiskurses >  http://www.bpb.de/apuz/32908/zur-kritik-des-entwicklungsdiskurses?p=all (5.11.2022) http://www.bpb.de/apuz/32908/zur-kritik-des-entwicklungsdiskurses?p=all (5.11.2022)

Im Folgenden werden Anforderungen an die folgenden Bildungsepochen formuliert. Von zentraler Bedeutung sind zunächst die siebziger Jahre mit ihrer Liberalität, die Demokratisierung, der Positivismus - Streit, didaktische Impulse, die Erwachsenen- und Weiterbildung und eine Erweiterung der Themenbereiche in der Politischen Bildung.

5 .1 Anforderungen der siebziger Jahre  |  |

Waren es die sechziger Jahre mit konservativen Moralvorstellungen, dem Schweigen zum Nationalsozialismus und ritualisierter politischer Ordnung, so erwies sich in den siebziger Jahren und in der Folge

- mehr Liberalität (Demokratie als Prinzip),

- eine Öffnung von Bildungs- und Berufszugängen (Vorberufliche Bildung/ Unterricht - Beratung - Realbegegnungen/ Grundbildung - Ausbildung - Studium, Fortbildung, Erwachsenen- und Weiterbildung),

- eine Abkehr von vorgezeichneten Lebenswegen, Konventionen und Verhaltensweisen als hilfreich (Emanzipation, Gender).

Gesellschaftliche Autoritäten wurden in Zweifel gezogen (kritische Gesellschaftstheorie, kritischer Diskurs).

- Es begann eine Zeit der Reformen (Innovationen).

- Der Drang nach Freiheit und Mitbestimmung war nicht zu übersehen (vgl. beispielhaft HEINEMANN 1977, 28-32).

- Wesentlich verändert(e) sich die Gesellschaft mit Zu- und Abwanderung bzw. Asylanten und Flüchtlingen (Migration).

5.2 Pädagogik einer Demokratisierung  |  |

Im Streit über die Reichweite von Demokratie ging es um die Ausweitung auf das gesamte gesellschaftliche Leben, damit wurde Demokratie didaktisch eine Aufgabe als fortlaufender Prozess.

Wilhelm HENNIS bezeichnete die Forderung nach Demokratisierung noch als eine "Revolte gegen die Natur", an deren Ende die "Agonie der Freiheit" stehe (vgl. GREIFFENHAGEN 1973, 57, 70).

Konsequenzen zeigten sich in Erziehung und Bildung mit den Institutionen Kindergarten, Schule, Universität und Erwachsenen- bzw. Weiterbildung.

Den wunden Punkt der Zeit traf Urs JAEGGI (1970) mit dem Band "Macht und Herrschaft in der Bundesrepublik". Jaeggi fragte nach der Rechtfertigung von Herrschaft, Elitevorstellungen, sozioökonomischen Bedingungen und plädierte für eine Demokratisierung des Alltags (vgl. JAEGGI 1970, 216). Bildung und Bewusstsein waren ein wesentlicher Aspekt, ebenso kritisch-emanzipative Vernunft(vgl. ebda., 176, 184). Das System der Bildungspolitik müsse demokratisiert werden (vgl. zu "Bildungsklassen" JAEGGI 1970, 170).

OI 1970Was aktuell kritisiert wird, hatte im deutschsprachigen Raum seinen Ausgangspunkt zu Beginn der siebziger Jahre(vgl. JAEGGI 1970, 162-163).

Fritz VILMAR (1973) bearbeitet und konkretisiert in zwei Bänden "Strategien der Demokratisierung" aus gewerkschaftlicher Nähe. Argumentiert wird gegen HENNIS und die marxistische Linke (vgl. hier die Kritik am Kapitalismus als inhumane Herrschaftsform[vgl. Bd. I, 22]; kritisiert wird auch die Bilanz des Marxismus und die falsche Einschätzung des subjektiven Faktors[vgl. Bd. I, 212-213]). Es entsteht eine neue Konfliktlinie mit den Themen "richtiger Sozialismus", "wissenschaftlicher Sozialismus" und "demokratischer Sozialismus" (vgl. VILMAR 1973, Bd. I, 23).

5.3 Positivismusstreit  |  |

Im Positivismusstreit der deutschen Soziologie ging es darum, ob die Forschung der Sozialwissenschaften objektiv und wertfrei verfahren oder kritisch analysieren und verändern soll (vgl. POPPER - ALBERT vs. ADORNO - HABERMAS). In der Folge wurde Emanzipation zum gesellschaftspolitischen Programm.

1783 nannte Immanuel KANT auf die Frage "Was ist Aufklärung?" den fundamentalen Grundsatz "Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus einer selbst verschuldeten Unmündigkeit[...]Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung"(KANT 1995, 162). Emanzipation meint demnach (Selbst-)Aufklärung und (Selbst-)Befreiung. Das handelnde Subjekt steht als selbstbewusste und selbstbestimmende Person im Mittelpunkt.

Emanzipation wurde zum Erziehungsprogramm in den sechziger Jahren. ADORNOs Credo, dass Auschwitz nicht nicht wiederholen darf, bestimmte das Erziehungsideal (vgl. ADORNO 1977, 88). Gefordert wurde Autonomie, Mündigkeit und Erziehung zum Widerspruch und Widerstand (vgl. ADORNO 1977, 144-145).

Die Erziehungswissenschaft der siebziger Jahre wurde neben der empirisch-analytisch orientierten Ausrichtung nun politisiert. Freiheit und Veränderung der Gesellschaft wurden in der Bildung angestrebt. Skepsis entstand durch alle pädagogischen Disziplinierungen. Pädagogisches Handeln soll für Mündigkeit und Emanzipation Partei ergreifen (vgl. MOLLENHAUER 1968, 10; vgl. auch HEYDORN, BLANKERTZ und KLAFKI).

Für Wolfgang KLAFKI waren etwa die drei Grundfähigkeiten Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität. Gesellschaftskritik sei der politische Anspruch des Faches.

Die kritische Erziehungswissenschaft der siebziger und achtziger Jahre postulierte die Hoffnung, über Bildung und Erziehung eine Gesellschaftsveränderung zu erreichen und im pädagogischen Feld Bedingungen für die Entwicklung eines autonomen und vernunftbegabten Subjekts zu schaffen (vgl. KRÜGER 1999, 175).

5.4 Didaktische Impulse  |  |

Damit erhielt die Didaktik der Politische Bildung eine wesentlichen Impuls. Die Ansätze von Wolfgang HILLIGEN, Herman GIESECKE, Ernst -August ROLOFF und Rolf SCHMIEDERER stehen dafür.

Die didaktischen Konzepte von Giesecke (linksliberal) und Schmiederer (radikaldemokratisch - sozialistisch) wurden heftig diskutiert (vgl. HUFER 2010, 18).

In der Bildungspolitik wurde die Demokratisierung und Emanzipation in den "Hessischen Rahmenrichtlinien" (1972) als Lernziel genannt. Selbst- und Mitbestimmung muss sich in Handeln qualifizieren. Kritik kam 1976 von Dieter GROSSER, Manfred HÄTTICH, Heinrich OBERREUTHER und Bernhard SUTOR.

Kritische Politische Bildung wurde erst in der Folge zu einem Themenbereich, wobei Schwerpunkte

- Grundlagen und Erfordernisse (Theoriediskussion, Jugendbildung, Erwachsenenbildung, Gesellschaftskritik, Demokratieverständnis, Soziale Arbeit),

- Politik - Staat (Demokratie, Herausforderungen für Politische Bildung/ etwa Foucault - Bourdieu, Ökologie),

- soziale Ungleichheiten (Geschlechterverhältnisse, Rassismuskritik, postkoloniale Bildungsprozesse, Rechtsextremismus, Prekarität),

- Handlungsfähigkeit (Subjektivität, soziales und politische Engagement, Migration, politische Partizipation),

- pädagogische Praxis (Didaktik, Methodenwahl, politische und ökonomische Bildung, Mediendidaktik, Empowerment, Nationalsozialismus, Migrationspädagogik) und

- institutionelle Kontexte der Politischen Bildung - Möglichkeiten und Grenzen schulischer Politischer Bildung, non-formale Politische Bildung, politische Jugendbildung, internationale Jugendbildung, Konflikte um Arbeit, Globalisierung, gewerkschaftliche Bildung - bilden (vgl. LÖSCH - THIMMEL 2010).

5.5 Politische Bildung in der Erwachsenen- bzw. Weiterbildung  |  |

Die politische Erwachsenen- bzw. Weiterbildung verlief parallel zur Demokratie- und Emanzipationsbewegung. Das Erwachsenen- bzw. Weiterbildungssystem als tertiärer und quartärer Bildungsbereich wurde ausgebaut, 1973 in Österreich ein Gesetz zur Förderung beschlossen und die strukturell - organisatorischen Voraussetzungen geschaffen (vgl. den IT - Autorenbeitrag  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Erwachsenenbildung). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Erwachsenenbildung).

Mit den jüngeren akademisch geprägten und kritisch - orientierten sozialwissenschaftlich geschulten Lehrenden bzw. Kursleiter/ innen entstand ein kritisches Korrektiv, eingeschränkt aber durch ein buntes Spektrum beruflicher Voraussetzungen in zehn Erwachsenenbildungsinstitutionen der Allgemeinen und Beruflichen Erwachsenen- bzw. Weiterbildung sowie Universitätslehrgängen.

Erst mit der Installierung der "Weiterbildungsakademie Österreich"/ Wien, Universitäts- bzw. Hochschullehrgängen und eigenen universitären Studienrichtungen der Erwachsenenpädagogik sowie dem Angebot des "Bundesinstituts für Erwachsenenbildung"/ Strobl a.WS. kam es zu einem Professionalisierungsschub.

Soweit eine Freiwilligkeit ("Ehrenamtlichkeit") Verantwortliche und Lehrende erwachsenenpädagogischer Bildungseinrichtungen bestimmen, ist die Personaldecke dünn.

Politische Bildung wird im Kurs- bzw. Lehrgangssystem zögernd angenommen (vgl. dazu den IT - Autorenbeitrag  http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Lehrgang Politische Bildung in der Erwachsenenbildung, Ökonomische Grundbildung). http://www.netzwerkgegengewalt.org > Index: Lehrgang Politische Bildung in der Erwachsenenbildung, Ökonomische Grundbildung).

Kritik gab es im deutschsprachigen Raum an der ideologischen Besetzung der Erwachsenenpädagogik und ihren Theorien im Kapitalismus (vgl. MARKERT 1973).

Mobilisierend ist Politische Bildung in der Erwachsenenpädagogik bei Projekten der Stadtteilarbeit und in der interkulturellen Bildungsarbeit (Sprachkurse, Diversität, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Rechtspopulismus, Religionen bzw. Weltanschauungen) sowie Migrationspädagogik geworden.

Gewerkschaftliche Politische Bildung hat ihre Grundlage im Konzept der Arbeiterbildung von Oskar NEGT (1971). An Erfahrungen der Teilnehmenden wurde hier angeknüpft, die zum Ausgangspunkt der Bildungsarbeit gemacht werden. Traditionelle Schulungen sind ureigener Bildungsauftrag (vgl. die Betriebsräteschulung).

5.6 Erweiterte Themenbereiche  |  |

Nicht zu vergessen ist die Erweiterung der Themenbereiche durch die Veränderungen von Gesellschaft und Umwelt (etwa Bildung, Kultur, Medien, Arbeit bzw. Beruf, Weltanschauungen bzw. Religionen - Alltag). Insofern hat Politische Bildung einen vermehrten Bildungsauftrag erhalten.

Man denke auch an die neuen Themenbereiche wie Europa, die Friedensarbeit, "citizenship"/ zivilgesellschaftliches Engagement, Gender, Interkulturelle Kompetenz, Migration, Erwachsenenpädagogik im ländlichen Raum, Medien- bzw. Netzwerkarbeit, ökonomische Grundlagen/ Wirtschaft, Globalisierung, Ökologie, Vorberufliche Bildung, Gesundheit und regional bedeutsam der Sprachenerwerb.

5.7 Reflexion  |  |

"Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung" (THEODOR W. ADORNO, Vortrag im Hessischen Rundfunk, 18.4.1966, GS 10.2, 674; vgl. ADORNO 1977).

Politische Erziehung wird im deutschen Sprachraum begrifflich als Folge der nationalsozialistischen Diktatur, Indoktrination und erziehungsstaatlicher Manipulation zurückhaltend verwendet.

Stattdessen hat sich der Begriff "Politische Bildung" durchgesetzt, "[...]um normativ die jederzeit notwendige reflexiv - kritische Auseinandersetzung mit Gesellschaft und Politik hervorzuheben" (GRAMMES - WELNIAK 2012, 676). Verwendet wird der Begriff "politische Sozialisation".

Für den pädagogischen Begriff mit Unterricht bzw. Lehre, Realbegegnungen, Erkundungen, Expertengesprächen, persönlichem Wissen und Engagement verbleibt die Bezeichnung "Politische Bildung" ("citizenship education").

5.7.1 Perspektiven  |  |

Menschen sind soziale Wesen, auf ein Zusammenleben angewiesen. Diese anthropologische Existensbedingung mit Verschiedenheit und aufeinander Angewiesenheit ergibt "das Politische". Das Formale in interessens- und konfliktbezogenen Gesellschaften und Staaten ergibt "die Politik".

Daraus ergibt sich die pädagogische Frage und Zielvorstellung, wie Menschen lernen können, in Freiheit und Frieden zusammenzuleben. Benötigt wird soziale Intelligenz und politischer Systembau (vgl. PATZELT 2008, 108-121).

Die Aufgabe, dass nicht alles politisch, aber jeder Sachverhalt kontrovers im öffentlichen Diskurs stehen und politisch entschieden werden kann, hat die Demokratiepädagogik aufgegriffen, die auf den Ebenen Lebensform, Gesellschaftsform und Staatsform konzipiert ist (vgl. HIMMELMANN - LANGE? 2010).

5.7.2 Politische Bildung international  |  |

Im angelsächsischen Bereich hat dies früh zur Verlagerung vom Nationalstaat auf die Zivilgesellschaft geführt. In der "Civic Education" zeigt sich Demokratie als Lern- und Experimentiergemeinschaft in allen Institutionen und sozialen Problemlösungen mit der Möglichkeit von Veränderungsmöglichkeiten (vgl. DEWEYs Pädagogik bereits 1916; OELKERS 2009).

In pluralistischen Gesellschaften im Kontext mit Globalisierungsaspekten kann der Ort des Politischen naturgemäß unscharf sein. Politische Bildung zeigt hier seine Grenzen zu anderen Erziehungsaufgaben. Dies erkennt man man im internationalen Diskurs etwa bei Multicultural Education, Intercultural Education/Studies, European Education, Global Education, Human Rights Education und Peace Education (vgl. SALOMON - CAIRNS 2010). Im Globalen Lernen weist sich Politische Bildung im Kontext mit Interkultureller Kompetenz/ Bildung durchaus als griffig und antizipierend aktuell.

Im internationalem Sprachgebrauch wird Politische Bildung/Erziehung als Citizenship Education diskutiert (vgl. ARTHUR - DAVIES - HAHN 2008, GEORGI 2009).

5.7.3 Funktionen der Politischen Bildung  |  |

.Es lassen sich drei Funktionen einer Politischen Bildung festhalten (vgl. GRAMMES - WELNIAK 2012, 677).

Herrschaftslegitimation - Primat der Politik vor der Pädagogik, Gesinnungsunterricht und Indoktrination/"Untertan" - Kaiserreich/ Monarchie, "Volksgenosse"-Nationalsozialismus, "sozialistische Persönlichkeit" - beispielhaft DDR (vgl. DENGEL 2007, SCHLUSS 2007),

Mission - Politische Bildung als Funktion für gesellschaftliche Probleme (etwa soziale Trainings/Lösung für soziale Desintegration) und

Mündigkeit - Emanzipation und Aufklärung, Primat des Subjekts vor der Politik, Kernbestand einer kritisch - reflexiven politischen Sozialisation (vgl. AUTORENGRUPPE FACHDIDAKTIK 2016, 13-16).

5.7.4 Kriterien einer Politischen Bildung  |  |

- Die drei Kriterien des "Beutelsbacher Konsens" (1976) gelten für eine demokratische Politische Bildung (vgl. HELLMUTH - KLEPP 2010, 65; AUTORENGRUPPE FACHDIDAKTIK 2016, 24-25)

das Überwältigungsverbot,

das Kontroversitätsgebot und

die Analysefähigkeit und operationale Fähigkeiten.

Demokratiebezogene Kompetenzen sind etwa

die Perspektivenübernahme,

Konfliktfähigkeit,

Analysefähigkeit,

politische Urteilskraft und

Partizipationsfähigkeit.

Alternativen und abstraktes Denken sowie Urteils- und Handlungskompetenz in Verbindung einem Verständnis von Institutionen, Gesetzen und Wirkungszusammenhängen gehören zu einer demokratischen Politischen Bildung/ Kultur. "Neue Medien" (elektronische Demokratie) und basisorientierte Diskussionsformen ergänzen das Repertoire (vgl.  http://www.imoox.at [25.4.2017] ). http://www.imoox.at [25.4.2017] ).